This book has been released in :

-

Chinese: JavaScript Promise迷你书(中文版)

These translated is based on Promise Book ver 1.

ハッシュタグは #Promise本

更新情報は RSS から購読できます

この書籍はCreative Commons Attribution-NonCommercialの ライセンス で公開されています。 また、PDFとしてレンダリングしたバージョンは以下からダウンロードすることができます。

作者を金銭的に支援がしたい人は GitHub Sponsors でサポートできます。

-

Monthly または Onetimeでの支援ができます

-

寄付などがしたい場合はこちらを利用してください

この電子書籍の作り方に興味がある方は、 以下から おまけ をダウンロードすることができます。

-

書き始めた理由や、どのように書いていったか、どのような仕組みで動いているかなどについて書かれています。

-

Gumroadで購入者が0円から任意の値段を決めてダウンロードすることができます。

-

感想を書くコメント欄としても使えます。

過去のバージョンについては、次のページから参照できます。

はじめに

書籍の目的

この書籍はJavaScript標準仕様のECMAScript Promisesを中心にし、 JavaScriptにおけるPromiseについて学ぶことが目的です。

この書籍では、次の3つを目標としています。

-

Promiseについて学び、パターンやテストを扱えること

-

Promiseの向き不向きについて学び、何でもPromiseで解決するべきではないと知ること

-

ES Promisesを元に基本をよく学び、より発展した形を自分で形成できること

この書籍では、先程も述べたようにES Promises、 つまりJavaScriptの標準仕様(ECMAScript)をベースとしたPromiseについて書かれています。

そのため、FirefoxやChromeなどモダンなブラウザでは、ライブラリを使うこと無く利用できる機能であり、 またES Promisesは元がPromises/A+というコミュニティベースの仕様であるため、多くの実装ライブラリがあります。

ブラウザネイティブの機能、またはライブラリを使うことで今すぐ利用できるPromiseについて基本的なAPIから学んでいきます。 その中でPromiseの得意/不得意を知り、Promiseを活用したJavaScriptを書けることを目的としています。

本書を読むにあたって

この書籍では、JavaScriptの基本的な文法や機能をすでに学習している前提です。

次のいずれかの書籍を読んでいれば、十分読み解ける内容だと思います。

この書籍ではECMAScript 2015(ES2015)で追加された構文を利用するため、JavaScriptの基本的な文法や機能に不安がある方は、次の書籍を参照してください。 ES2015以降をベースに、JavaScriptの基礎を一から学べる書籍です。 この書籍と同一の著者によって書かれており、ウェブでも公開されています。

または、JavaScriptでウェブアプリケーションを書いた経験やNode.js でコマンドラインアプリやサーバサイドを書いたことがあれば、 どこかで見たことがある内容が出てくるかもしれません。

一部セクションではNode.js環境での話となるため、Node.jsについて軽くでも知っておくとより理解がしやすいと思います。

表記法

この書籍では短縮するために幾つかの表記を用いています。

-

Promiseに関する用語は用語集を参照する。

-

大体、初回に出てきた際にはリンクを貼っています。

-

-

インスタンスメソッドを instance#method という表記で示す。

-

たとえば、

Promise#thenという表記は、Promiseのインスタンスオブジェクトのthenメソッドを示しています。

-

-

オブジェクトメソッドを object.method という表記で示す。

-

これはJavaScriptの意味そのままで、

Promise.allなら静的メソッドを示しています。

-

| この部分には文章についての補足が書かれています。 |

推奨ブラウザ

この書籍を読むにあたっての推奨ブラウザとしては、ECMAScript 2015(ES2015)以降をサポートしているブラウザです。 Promiseは、ES2015で導入されたサンプルコードにES2015の文法を利用しているためです。

また、推奨環境ではありませんがiOSやAndroidなどのモバイル端末でも閲覧はできます。

サンプルコードの実行

このサイトでは、PromiseのPolyfillライブラリを読み込んでいるため、 Promiseをサポートしていないブラウザでもサンプルコードを実行できます。

また、以下のように実行できるサンプルコードには実行ボタンが表示されています。

const promise = new Promise((resolve) => {

resolve(42);

});

promise.then((value) => {

console.log(value);

}).catch((error) => {

console.error(error);

});ボタンでは実行結果の console.log で出力した内容を消せます。

ボタンではエディタモードを終了します。

気になるコードはその場で書き換えて実行できるため、理解するための補助として使って下さい。

本書のソースコード/ライセンス

この書籍に登場するサンプルのソースコード また その文章のソースコードは全てGitHubから取得できます。

この書籍は AsciiDoc という形式で書かれています。

また、リポジトリには書籍中に出てくるサンプルコードのテストも含まれています。

ソースコードのライセンスはMITライセンスで、文章はCC-BY-NCで利用できます。

意見や疑問点

意見や疑問点がある場合はGitHubに直接Issueを作成できます。

また、この書籍についての チャットページ に書いていくのもいいでしょう。

Twitterでのハッシュタグは #Promise本 なので、こちらを利用するのもいいでしょう。

この書籍は読める権利と同時に編集する権利があるため、 GitHubで Pull Requests も歓迎しています。

1. Chapter.1 - Promiseとは何か

この章では、JavaScriptにおけるPromiseについて簡単に紹介していきます。

1.1. What Is Promise

まずPromiseとはそもそもどのようなものでしょうか?

Promiseは非同期処理を抽象化したオブジェクトとそれを操作する仕組みのことをいいます。 詳しくはこれから学んでいくとして、PromiseはJavaScriptで発見された概念ではありません。

最初に発見されたのは E言語におけるもので、 並列/並行処理におけるプログラミング言語のデザインの一種です。

このデザインをJavaScriptに持ってきたものが、この書籍で学ぶJavaScript Promiseです。 Promiseは、JavaScriptの仕様を決めるECMAScript 2015で導入され動作が定義されています。

一方、JavaScriptにおける非同期処理といえば、コールバックを利用する場合が多いと思います。

getAsync("fileA.txt", (error, result) => { (1)

if (error) { // 取得失敗時の処理

throw error;

}

// 取得成功の処理

});| 1 | コールバック関数の引数には(エラーオブジェクト, 結果)が入る |

Node.js等JavaScriptでのコールバック関数の第一引数には Error オブジェクトを渡すというルールを用いるケースがあります。

このようにコールバックでの非同期処理もルールが統一されていた場合、コールバック関数の書き方が明確になります。 しかし、これはあくまでコーディングルールであるため、異なる書き方をしても決して間違いではありません。

Promiseでは、このような非同期に対するオブジェクトとルールを仕様化して、 統一的なインターフェースで書くようになっており、それ以外の書き方は出来ないようになっています。

const promise = getAsyncPromise("fileA.txt"); (1)

promise.then((result) => {

// 取得成功の処理

}).catch((error) => {

// 取得失敗時の処理

});| 1 | promiseオブジェクトを返す |

非同期処理を抽象化したpromiseオブジェクトというものを用意し、 そのpromiseオブジェクトに対して成功時の処理と失敗時の処理の関数を登録するようにして使います。

コールバック関数と比べると何が違うのかを簡単に見ると、 非同期処理の書き方がpromiseオブジェクトのインターフェースに沿った書き方に限定されます。

つまり、promiseオブジェクトに用意されているメソッド(ここでは then や catch)以外は使えないため、

コールバックのように引数に何を入れるかが自由に決められるわけではなく、一定のやり方に統一されます。

この、Promiseという統一されたインターフェースがあることで、 そのインターフェースにおけるさまざまな非同期処理のパターンを形成することができます。

つまり、複雑な非同期処理等を上手くパターン化できるというのがPromiseの役割であり、 Promiseを使う理由の一つであるといえるでしょう。

それでは、実際にJavaScriptでのPromiseについて学んでいきましょう。

|

Arrow Function

⇒この書籍のサンプルコードはArrow FunctionなどECMAScript 2015で導入された構文を利用します。 Arrow Functionは、矢印のような 通常の関数式と`⇒`という記法を使う以外にも次のような特徴があります。 Arrow Functionには次のような特徴があります。

Arrow Functionを使うことで、コールバック関数を関数式に比べて短く簡潔に書くことができます。 そのため、この書籍ではArrow Functionをメインに利用しています。 Arrow Functionの詳細は JavaScript Primer を参照してください。 |

1.2. Promise Overview

ES Promisesの仕様で定義されているAPIはそこまで多くはありません。

大きく分けて以下の3種類になります。

Constructor

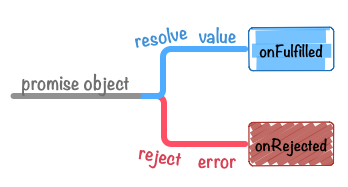

Promiseは XMLHttpRequest のように、コンストラクタ関数である Promise からインスタンスとなる

promiseオブジェクトを作成して利用します。

promiseオブジェクトを作成するには、Promise コンストラクタを new でインスタンス化します。

const promise = new Promise((resolve, reject) => {

// 非同期の処理

// 処理が終わったら、resolve または rejectを呼ぶ

});Instance Method

newによって生成されたpromiseオブジェクトにはpromiseの値を resolve(成功) / reject(失敗) した時に呼ばれる

コールバック関数を登録するために promise.then() というインスタンスメソッドがあります。

promise.then(onFulfilled, onRejected);- resolve(成功)した時

-

onFulfilledが呼ばれる - reject(失敗)した時

-

onRejectedが呼ばれる

onFulfilled、onRejected どちらもオプショナルな引数となっています。

promise.then では成功時と失敗時の処理を同時に登録することができます。

また、エラー処理だけを書きたい場合には promise.then(undefined, onRejected) と同じ意味である

promise.catch(onRejected) を使うことができます。

promise.catch(onRejected);Static Method

Promise というグローバルオブジェクトには幾つかの静的なメソッドが存在します。

Promise.all() や Promise.resolve() などが該当し、Promiseを扱う上での補助メソッドが中心となっています。

1.2.1. Promise workflow

以下のようなサンプルコードを見てみましょう。

function asyncFunction() {

(1)

return new Promise((resolve) => {

setTimeout(() => {

resolve("Async Hello world");

}, 16);

});

}

(2)

asyncFunction().then((value) => {

console.log(value); // => 'Async Hello world'

}).catch((error) => {

console.error(error);

});| 1 | Promiseコンストラクタを new して、promiseオブジェクトを返します |

| 2 | <1>のpromiseオブジェクトに対して .then で値が返ってきた時のコールバックを設定します |

asyncFunction という関数 は promiseオブジェクトを返していて、

そのpromiseオブジェクトに対して then でresolveした時のコールバックを、

catch でエラーとなった場合のコールバックを設定しています。

このpromiseオブジェクトはsetTimeoutで16ms後にresolveされるので、

そのタイミングで then のコールバックが呼ばれ 'Async Hello world' と出力されます。

この場合 catch のコールバックは呼ばれることはないですが、

setTimeout が存在しない環境などでは、例外が発生し catch で登録したコールバック関数が呼ばれると思います。

もちろん、promise.then(onFulfilled, onRejected) というように、

catch を使わずに then を使い、以下のように2つのコールバック関数を設定することでもほぼ同様の動作になります。

asyncFunction().then((value) => {

console.log(value);

}, (error) => {

console.error(error);

});1.2.2. Promiseの状態

Promiseの処理の流れが少しわかった所で、Promiseの状態について整理したいと思います。

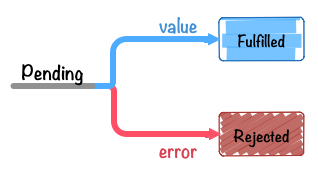

new Promise でインスタンス化したpromiseオブジェクトには以下の3つの状態が存在します。

- Fulfilled

-

resolve(成功)した時。このとき

onFulfilledが呼ばれる - Rejected

-

reject(失敗)した時。このとき

onRejectedが呼ばれる - Pending

-

FulfilledまたはRejectedではない時。つまりpromiseオブジェクトが作成された初期状態等が該当する

これらの状態はES Promisesの仕様で定められている名前です。 この状態をプログラムで直接触る方法は用意されていないため、書く際には余り気にしなくても問題ないですが、 Promiseについて理解するのに役に立ちます。

この書籍では、Pending、Fulfilled 、Rejected の状態を用いて解説していきます。

|

ES Promisesの仕様 では |

3つの状態を見たところで、すでにこの章で全ての状態が出てきていることが分かります。

promiseオブジェクトの状態は、一度PendingからFulfilledやRejectedになると、 そのpromiseオブジェクトの状態はそれ以降変化することはなくなります。

つまり、PromiseはEvent等とは違い、.then で登録した関数が呼ばれるのは1回限りということが明確になっています。

また、FulfilledとRejectedのどちらかの状態であることをSettled(不変の)と表現することがあります。

- Settled

-

resolve(成功) または reject(失敗) した時。

PendingとSettledが対となる関係であると考えると、Promiseの状態の種類/遷移がシンプルであることが分かると思います。

このpromiseオブジェクトの状態が変化した時に、一度だけ呼ばれる関数を登録するのが .then といったメソッドとなるわけです。

|

JavaScript Promises - Thinking Sync in an Async World // Speaker Deck というスライドではPromiseの状態遷移について分かりやすく書かれています。 |

1.3. Promiseの書き方

Promiseの基本的な書き方について解説します。

1.3.1. promiseオブジェクトの作成

promiseオブジェクトを作る流れは以下のようになっています。

-

new Promise(fn)の返り値がpromiseオブジェクト -

fnには非同期等の何らかの処理を書く-

処理結果が正常なら、

resolve(結果の値)を呼ぶ -

処理結果がエラーなら、

reject(Errorオブジェクト)を呼ぶ

-

この流れに沿っているものを実際に書いてみましょう。

非同期処理であるXMLHttpRequest(XHR)を使いデータを取得するものをPromiseで書いていきます。

XHRのpromiseオブジェクトを作る

まずは、XHRをPromiseを使って包んだような fetchURL という関数を作ります。

function fetchURL(URL) {

return new Promise((resolve, reject) => {

const req = new XMLHttpRequest();

req.open("GET", URL, true);

req.onload = () => {

if (200 <= req.status && req.status < 300) {

resolve(req.responseText);

} else {

reject(new Error(req.statusText));

}

};

req.onerror = () => {

reject(new Error(req.statusText));

};

req.send();

});

}

// 実行例

const URL = "https://httpbin.org/get";

fetchURL(URL).then(function onFulfilled(value){

console.log(value);

}).catch(function onRejected(error){

console.error(error);

});この fetchURL では、

XHRでの取得結果のステータスコードが200以上300未満の場合は resolve - つまり取得に成功、

それ以外はエラーであるとして reject しています。

resolve(req.responseText) ではレスポンスの内容を引数に入れています。

resolveの引数に入れる値には特に決まりはありませんが、コールバックと同様に次の処理へ渡したい値を入れるといいでしょう。

(この値は then メソッドで受け取ることができます)

Node.jsをやっている人は、コールバックを書く時に callback(error, response) と第一引数にエラーオブジェクトを

入れることがよくあると思いますが、Promiseでは役割がresolve/rejectで分担されているので、

resolveにはresponseの値のみをいれるだけで問題ありません。

次に、reject の方を見ていきましょう。

XHRで onerror のイベントが呼ばれた場合はもちろんエラーなので reject を呼びます。

ここで reject に渡している値に注目してみてください。

エラーの場合は reject(new Error(req.statusText)); というように、Errorオブジェクトを作成して渡していることが分かると思います。

reject に渡す値に制限はありませんが、一般的にErrorオブジェクト(またはErrorオブジェクトを継承したもの)を渡すことになっています。

reject に渡す値は、rejectする理由を書いたErrorオブジェクトとなっています。

今回は、ステータスコードが2xx以外であるならrejectするとしていたため、reject にはstatusTextを入れています。

(この値は then メソッドの第二引数 or catch メソッドで受け取ることができます)

1.3.2. promiseオブジェクトに処理を書く

先ほどの作成したpromiseオブジェクトを返す関数を実際に使ってみましょう。

fetchURL("https://httpbin.org/get"); // => promiseオブジェクトが返ってくるPromises Overview でも簡単に紹介したようにpromiseオブジェクトは幾つかインスタンスメソッドを持っており、 これを使いpromiseオブジェクトの状態に応じて一度だけ呼ばれるコールバックとなる関数を登録します。

promiseオブジェクトに登録する処理は以下の2種類が主となります。

-

promiseオブジェクトが resolve された時の処理(onFulfilled)

-

promiseオブジェクトが reject された時の処理(onRejected)

まずは、fetchURL で通信が成功して値が取得できた場合の処理を書いてみましょう。

この場合の 通信が成功した というのは、 resolveされたことにより promiseオブジェクトがFulfilledの状態になった 時ということですね。

resolveされた時の処理は、 .then メソッドに呼びたい関数を渡すことで行えます。

const URL = "https://httpbin.org/get";

fetchURL(URL).then((value) => { (1)

console.log(value);

});| 1 | 分かりやすくするため関数に onFulfilled という名前を付けています |

fetchURL関数 内で resolve(req.responseText); によってpromiseオブジェクトが解決されると、

値と共に onFulfilled 関数が呼ばれます。

このままでは通信エラーが起きた場合などに何も処理がされないため、

今度は、fetchURL で何らかの問題があってエラーが起きた場合の処理を書いてみましょう。

この場合の エラーが起きた というのは、 rejectされたことより promiseオブジェクトがRejectedの状態になった 時ということですね。

rejectされた時の処理は、.then の第二引数 または .catch メソッドに呼びたい関数を渡すことで行えます。

先ほどのソースにrejectされた場合の処理を追加してみましょう。

const URL = "https://httpbin.org/status/500"; (1)

fetchURL(URL).then((value) => {

console.log(value);

}).catch((error) => { (2)

console.error(error);

});| 1 | サーバはステータスコード500のレスポンスを返す |

| 2 | 分かりやすくするため関数 onRejected という名前を付けています |

fetchURL の処理中に何らかの理由で例外が起きた場合、または明示的にrejectされた場合に、

その理由(Errorオブジェクト)と共に .catch の処理が呼ばれます。

.catchは promise.then(undefined, onRejected) のエイリアスであるため、

同様の処理は以下のように書くこともできます。

fetchURL(URL).then(onFulfilled, onRejected); (1)| 1 | onFulfilled, onRejected それぞれは先ほどと同じ関数 |

基本的には、.catchを使いresolveとrejectそれぞれを別々に処理した方がよいと考えられますが、

両者の違いについては then or catch? で紹介します。

2. Chapter.2 - Promiseの書き方

この章では、Promiseのメソッドの使い方、エラーハンドリングについて学びます。

2.1. Promise.resolve

一般に new Promise() を使うことでpromiseオブジェクトを生成しますが、

それ以外にもpromiseオブジェクトを生成する方法があります。

ここでは、Promise.resolve と Promise.reject について学びたいと思います。

2.1.1. new Promiseのショートカット

Promise.resolve(value) という静的メソッドは、

new Promise() のショートカットとなるメソッドです。

たとえば、 Promise.resolve(42); というのは下記のコードのシンタックスシュガーです。

new Promise((resolve) => {

resolve(42);

});結果的にすぐに resolve(42); と解決されて、次のthenの onFulfilled に設定された関数に 42 という値を渡します。

Promise.resolve(value); で返ってくる値も同様にpromiseオブジェクトなので、

以下のように続けて .then を使った処理を書くことができます。

Promise.resolve(42).then((value) => {

console.log(value);

});Promise.resolveは new Promise() のショートカットとして、

promiseオブジェクトの初期化時やテストコードを書く際にも活用できます。

2.1.2. Thenable

もう一つ Promise.resolve の大きな特徴として、thenableなオブジェクトをpromiseオブジェクトに変換するという機能があります。

ES PromisesにはThenableという概念があり、簡単にいえばpromiseっぽいオブジェクトのことを言います。

.length を持っているが配列ではないものをArray likeというのと同じで、

thenableの場合は .then というメソッドを持ってるオブジェクトを言います。

thenableなオブジェクトがもつ then は、Promiseのもつ then と同じような挙動を期待していて、

thenableなオブジェクトがもつ元々の then を上手く利用できるようにしpromiseオブジェクトに変換するという仕組みです。

どのようなものがthenableなのかというと、分かりやすい例では jQuery.ajax()の返り値もthenableです。

jQuery.ajax() の返り値は jqXHR Object というもので、

このオブジェクトは .then というメソッドを持っているためです。

$.ajax("https://httpbin.org/get");// => `.then` をもつオブジェクトこのthenableなオブジェクトを Promise.resolve ではpromiseオブジェクトにすることができます。

promiseオブジェクトにすることができれば、then や catch といった、

ES Promisesがもつ機能をそのまま利用することができるようになります。

// このサンプルコードはjQueryをロードしている場所でないと動きません

const promise = Promise.resolve($.ajax("https://httpbin.org/get"));// => promiseオブジェクト

promise.then((value) => {

console.log(value);

});|

jQueryとthenable

jQuery.ajax()の返り値も しかし、jQuery 2.x以下では、このDeferred ObjectはPromises/A+やES Promisesに準拠したものではありません。 そのため、Deferred Objectをpromiseオブジェクトへ変換できたように見えて、一部欠損する情報がでてしまうという問題があります。 この問題はjQueryの Deferred Object の そのため、 なお、jQuery 3.0からは、 Deferred Objectや jqXHR ObjectがPromises/A+準拠へと変更されています。

そのため、上記で紹介されている |

Promise.resolve は共通の挙動である then だけを利用して、

さまざまなライブラリ間でのpromiseオブジェクトを相互に変換して使える仕組みを持っていることになります。

このthenableを変換する機能は、以前は Promise.cast という名前であったことからもその挙動が想像できるかもしれません。

ThenableについてはPromiseを使ったライブラリを書くとき等には知っておくべきですが、 通常の利用だとそこまで使う機会がないものかもしれません。

|

ThenableとPromise.resolveの具体的な例を交えたものは 第4章のPromise.resolveとThenableにて詳しく解説しています。 |

Promise.resolve を簡単にまとめると、「渡した値でFulfilledされるpromiseオブジェクトを返すメソッド」と考えるのがいいでしょう。

また、Promiseの多くの処理は内部的に Promise.resolve のアルゴリズムを使って値をpromiseオブジェクトに変換しています。

2.2. Promise.reject

Promise.reject(error)は

Promise.resolve(value) と同じ静的メソッドで new Promise() のショートカットとなるメソッドです。

たとえば、 Promise.reject(new Error("エラー")) というのは下記のコードのシンタックスシュガーです。

new Promise((resolve, reject) => {

reject(new Error("エラー"));

});返り値のpromiseオブジェクトに対して、thenの onRejected に設定された関数にエラーオブジェクトが渡ります。

Promise.reject(new Error("BOOM!")).catch((error) => {

console.error(error);

});Promise.resolve(value) との違いは resolveではなくrejectが呼ばれるという点で、

テストコードやデバッグ、一貫性を保つために利用する機会などがあるかもしれません。

2.3. コラム: Promiseは常に非同期?

Promise.resolve(value) 等を使った場合、

promiseオブジェクトがすぐにresolveされるので、.then に登録した関数も同期的に処理が行われるように錯覚してしまいます。

しかし、実際には .then で登録した関数が呼ばれるのは、非同期となります。

const promise = new Promise((resolve) => {

console.log("inner promise"); // 1

resolve(42);

});

promise.then((value) => {

console.log(value); // 3

});

console.log("outer promise"); // 2上記のコードを実行すると以下の順に呼ばれていることが分かります。

inner promise // 1 outer promise // 2 42 // 3

JavaScriptは上から実行されていくため、まず最初に <1> が実行されますね。

そして次に resolve(42); が実行され、この promise オブジェクトはこの時点で 42 という値にFulfilledされます。

次に、promise.then で <3> のコールバック関数を登録しますが、ここがこのコラムの焦点です。

promise.then を行う時点でpromiseオブジェクトの状態が決まっているため、

プログラム的には同期的にコールバック関数に 42 を渡して呼び出すことはできますね。

しかし、Promiseでは promise.then で登録する段階でpromiseの状態が決まっていても、

そこで登録したコールバック関数は非同期で呼び出される仕様になっています。

そのため、<2> が先に呼び出されて、最後に <3> のコールバック関数が呼ばれています。

なぜ、同期的に呼び出せるのにわざわざ非同期的に呼び出しているでしょうか?

2.3.1. 同期と非同期の混在の問題

これはPromise以外でも適用できるため、もう少し一般的な問題として考えてみましょう。

この問題はコールバック関数を受け取る関数が、 状況によって同期処理になるのか非同期処理になるのかが変わってしまう問題と同じです。

次のような、コールバック関数を受け取り処理する onReady(fn) を見てみましょう。

function onReady(fn) {

const readyState = document.readyState;

if (readyState === "interactive" || readyState === "complete") {

fn();

} else {

window.addEventListener("DOMContentLoaded", fn);

}

}

onReady(() => {

console.log("DOM fully loaded and parsed");

});

console.log("==Starting==");mixed-onready.jsではDOMが読み込み済みかどうかで、 コールバック関数が同期的か非同期的に呼び出されるのかが異なっています。

- onReadyを呼ぶ前にDOMの読み込みが完了している

-

同期的にコールバック関数が呼ばれる

- onReadyを呼ぶ前にDOMの読み込みが完了していない

-

DOMContentLoadedのイベントハンドラとしてコールバック関数を設定する

そのため、このコードは配置する場所によって、 コンソールに出てくるメッセージの順番が変わってしまいます。

この問題の対処法は、常に非同期で呼び出すように統一することです。

function onReady(fn) {

const readyState = document.readyState;

if (readyState === "interactive" || readyState === "complete") {

setTimeout(fn, 0);

} else {

window.addEventListener("DOMContentLoaded", fn);

}

}

onReady(() => {

console.log("DOM fully loaded and parsed");

});

console.log("==Starting==");この問題については、 Effective JavaScript の 項目67 非同期コールバックを同期的に呼び出してはいけない で紹介されています。

非同期コールバックは(たとえデータが即座に利用できても)決して同期的に使ってはならない。

非同期コールバックを同期的に呼び出すと、処理の期待されたシーケンスが乱され、 コードの実行順序に予期しない変動が生じるかもしれない。

非同期コールバックを同期的に呼び出すと、スタックオーバーフローや例外処理の間違いが発生するかもしれない。

非同期コールバックを次回に実行されるようスケジューリングするには、

setTimeoutのような非同期APIを使う。

Effective JavaScript

先ほどの promise.then も同様のケースであり、この同期と非同期処理の混在の問題が起きないようにするため、

Promiseは常に非同期 で処理されるということが仕様で定められているわけです。

最後に、この onReady をPromiseを使って定義すると以下のようになります。

function onReadyPromise() {

return new Promise((resolve) => {

const readyState = document.readyState;

if (readyState === "interactive" || readyState === "complete") {

resolve();

} else {

window.addEventListener("DOMContentLoaded", resolve);

}

});

}

onReadyPromise().then(() => {

console.log("DOM fully loaded and parsed");

});

console.log("==Starting==");Promiseは常に非同期で実行されることが保証されているため、

setTimeout のような明示的に非同期処理にするためのコードが不要となることが分かります。

2.4. Promise#then

先ほどの章でPromiseの基本となるインスタンスメソッドである then と catch の使い方を説明しました。

その中で .then().catch() とメソッドチェーンで繋げて書いていたことからも分かるように、

Promiseではいくらでもメソッドチェーンを繋げて処理を書いていくことができます。

aPromise.then((value) => {

// task A

}).then((value) => {

// task B

}).catch((error) => {

console.error(error);

});then で登録するコールバック関数をそれぞれtaskというものにした時に、

taskA → task B という流れをPromiseのメソッドチェーンを使って書くことができます。

Promiseのメソッドチェーンだと長いので、今後はpromise chainと呼びます。 このpromise chainがPromiseが非同期処理の流れを書きやすい理由の一つといえるかもしれません。

このセクションでは、then を使ったpromise chainの挙動と流れについて学んでいきましょう。

2.4.1. promise chain

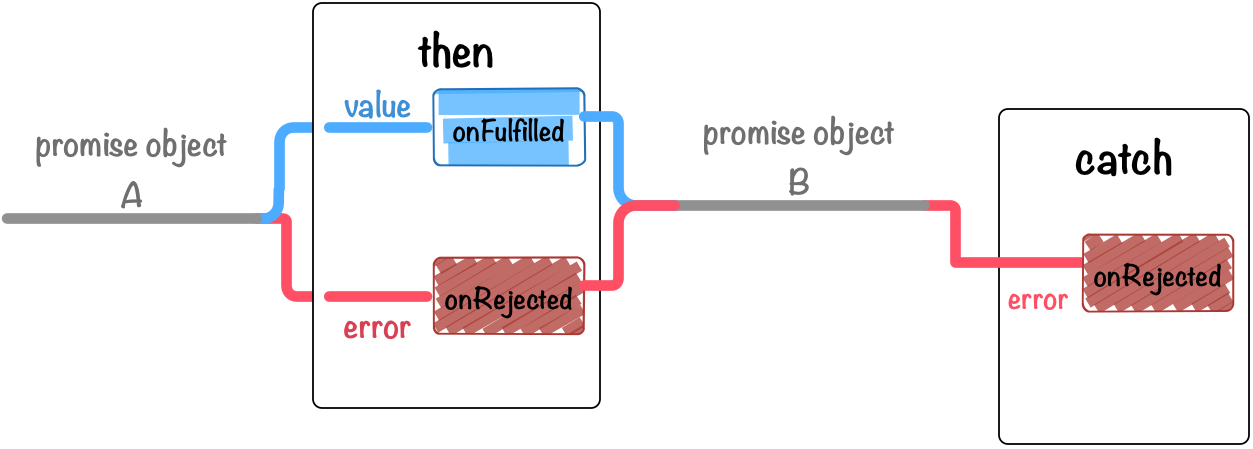

第一章の例だと、promise chainは then → catch というシンプルな例でしたが、このpromise chainをもっとつなげた場合に、 それぞれのpromiseオブジェクトに登録された onFulfilledとonRejectedがどのように呼ばれるかを見ていきましょう。

| promise chain - すなわちメソッドチェーンが短いことはよいことです。 この例では説明のために長いメソッドチェーンを用います。 |

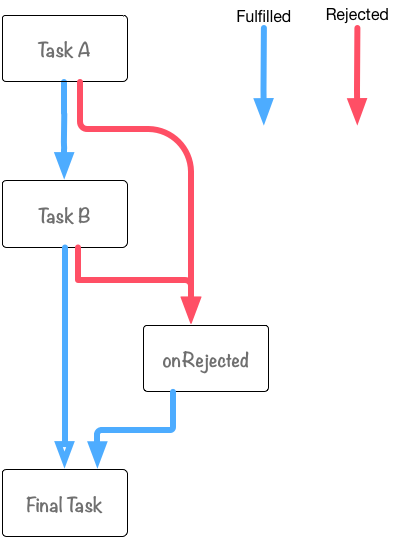

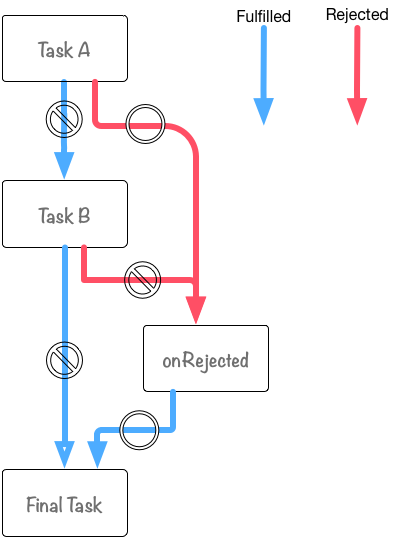

次のようなpromise chainを見てみましょう。

function taskA() {

console.log("Task A");

}

function taskB() {

console.log("Task B");

}

function onRejected(error) {

console.log("Catch Error: A or B", error);

}

function finalTask() {

console.log("Final Task");

}

const promise = Promise.resolve();

promise

.then(taskA)

.then(taskB)

.catch(onRejected)

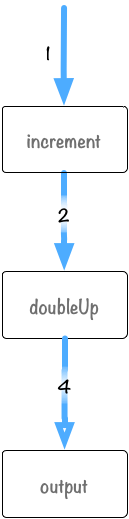

.then(finalTask);このようなpromise chainをつなげた場合、 それぞれの処理の流れは以下のように図で表せます。

上記のコードでは then は第二引数(onRejected)を使っていないため、

以下のように読み替えても問題ありません。

then-

onFulfilledの処理を登録

catch-

onRejectedの処理を登録

図の方に注目してもらうと、 Task A と Task B それぞれから onRejected への線が出ていることが分かります。

これは、Task A または Task B の処理にて、次のような場合に onRejected が呼ばれるということを示しています。

-

例外が発生した時

-

Rejectedなpromiseオブジェクトがreturnされた時

第一章でPromiseの処理は常に try-catch されているようなものなので、

例外が起きた場合もキャッチして、catch で登録された onRejected の処理を呼ぶことは学びましたね。

もう一つの Rejectedなpromiseオブジェクトがreturnされた時 については、

throw を使わずにpromise chain中に onRejected を呼ぶ方法です。

これについては、ここでは必要ない内容なので詳しくは、 第4章の throwしないで、rejectしよう にて解説しています。

また、onRejected と Final Task には catch のpromise chainがこれより後ろにありません。

つまり、この処理中に例外が起きた場合はキャッチすることができないことに気をつけましょう。

もう少し具体的に、Task A → onRejected となる例を見てみます。

Task Aで例外が発生したケース

Task A の処理中に例外が発生した場合、 TaskA → onRejected → FinalTask という流れで処理が行われます。

コードにしてみると以下のようになります。

function taskA() {

console.log("Task A");

throw new Error("throw Error @ Task A");

}

function taskB() {

console.log("Task B");// 呼ばれない

}

function onRejected(error) {

console.error(error);// => "throw Error @ Task A"

}

function finalTask() {

console.log("Final Task");

}

const promise = Promise.resolve();

promise

.then(taskA)

.then(taskB)

.catch(onRejected)

.then(finalTask);実行してみると、Task B が呼ばれていないことが分かるでしょう。

|

例では説明のためにtaskAで |

2.4.2. promise chainでの値渡し

先ほどの例ではそれぞれのTaskが独立していて、ただ呼ばれているだけでした。

このときに、Task AがTask Bへ値を渡したい時はどうすればよいでしょうか?

答えはものすごく単純でTask Aの処理で return した値がTask Bが呼ばれるときに引数に設定されます。

実際に例を見てみましょう。

function doubleUp(value) {

return value * 2;

}

function increment(value) {

return value + 1;

}

function output(value) {

console.log(value);// => (1 + 1) * 2

}

const promise = Promise.resolve(1);

promise

.then(increment)

.then(doubleUp)

.then(output)

.catch((error) => {

// promise chain中にエラーが発生した場合に呼ばれる

console.error(error);

});スタートは Promise.resolve(1); で、この処理は以下のような流れでpromise chainが処理されていきます。

-

Promise.resolve(1);から 1 がincrementに渡される -

incrementでは渡された値に+1した値をreturnしている -

この値(2)が次の

doubleUpに渡される -

最後に

outputが出力する

この return する値は数字や文字列だけではなく、

オブジェクトやpromiseオブジェクトも return することができます。

returnした値は Promise.resolve(returnされた値); のように処理されるため、

何をreturnしても最終的には新しいpromiseオブジェクトを返します。

| これについて詳しくは thenは常に新しいpromiseオブジェクトを返す にて、 よくある間違いと共に紹介しています。 |

つまり、 Promise#then は単にコールバックとなる関数を登録するだけではなく、

受け取った値を変化させて別のpromiseオブジェクトを生成する という機能も持っていることを覚えておくといいでしょう。

2.5. Promise#catch

先ほどのPromise#thenについてでも Promise#catch はすでに使っていましたね。

改めて説明するとPromise#catchは promise.then(undefined, onRejected); のエイリアスとなるメソッドです。

つまり、promiseオブジェクトがRejectedとなった時に呼ばれる関数を登録するためのメソッドです。

次のコードのように Promise#catch は Promise#then でのエラーハンドリングだけを簡潔に書くためのメソッドです。

Promise.reject(new Error("message")).catch((error) => {

// エラーハンドリング

});

// Promise#catchは次のPromise#thenと同じ意味

Promise.reject(new Error("message")).then(undefined, (error) => {

// エラーハンドリング

});| Promise#thenとPromise#catchの使い分けについては、 then or catch?で紹介しています。 |

2.5.1. IE8以下での問題

このバッジは以下のコードが、 polyfill を用いた状態でそれぞれのブラウザで正しく実行できているかを示したものです。

|

polyfillとはその機能が実装されていないブラウザでも、その機能が使えるようにするライブラリのことです。 この例では jakearchibald/es6-promise を利用しています。 |

const promise = Promise.reject(new Error("message"));

promise.catch((error) => {

console.error(error);

});このコードをそれぞれのブラウザで実行させると、IE8以下では実行する段階で 識別子がありません というSyntax Errorになってしまいます。

これはどういうことかというと、catch という単語はECMAScriptにおける 予約語 であることが関係します。

ECMAScript 3では予約語はプロパティの名前に使うことができませんでした。

IE8以下はECMAScript 3の実装であるため、catch というプロパティを使う promise.catch() という書き方が出来ないので、

識別子がありませんというエラーを起こしてしまう訳です。

一方、現在のブラウザが実装済みであるECMAScript 5以降では、 予約語を IdentifierName 、つまりプロパティ名に利用することが可能となっています。

|

ECMAScript 5でも予約語は Identifier 、つまり変数名、関数名には利用することができません。

|

このECMAScript 3の予約語の問題を回避する書き方も存在します。

つまり、先ほどのコードは以下のように書き換えれば、IE8以下でも実行することができます。(もちろんpolyfillは必要です)

const promise = Promise.reject(new Error("message"));

promise["catch"]((error) => {

console.error(error);

});もしくは単純に catch を使わずに、then を使うことでも回避できます。

const promise = Promise.reject(new Error("message"));

promise.then(undefined, (error) => {

console.error(error);

});catch という識別子が問題となっているため、ライブラリによっては caught 等の名前が違うだけのメソッドを用意しているケースがあります。

また多くの圧縮ツールは promise.catch を promise["catch"] へと置換する処理が組み込まれているため、知らない間に回避できていることも多いかも知れません。

サポートブラウザにIE8以下を含める時は、この catch の問題に気をつけるといいでしょう。

2.6. Promise#finally

ECMAScript 2018からpromise chainの最後に処理を実行する Promise#finally メソッド追加されました。

Promise#finally メソッドは成功時、失敗時どちらの場合でも呼び出すコールバック関数を登録できます。

try…catch…finally 構文の finally 節と同様の役割をもつメソッドです。

次のコードのように、 Promise#finally メソッドで登録したコールバック関数は、promiseオブジェクトが resolve(成功) / reject(失敗) どちらの場合でも呼ばれます。

Promise.resolve("成功").finally(() => {

console.log("成功時に実行される");

});

Promise.reject(new Error("失敗")).finally(() => {

console.log("失敗時に実行される");

});finally メソッドのコールバック関数は引数を受け取らず、どのような値を返してもpromise chainには影響を与えません。

また、 finally メソッドは新しいpromiseオブジェクトを返し、新しいpromiseオブジェクトは呼び出し元のpromiseオブジェクトの状態をそのまま引き継ぎます。

function onFinally() {

// 成功、失敗どちらでも実行したい処理

}

// `Promise#finally` は新しいpromiseオブジェクトを返す

Promise.resolve(42)

.finally(onFinally)

.then((value) => {

// 呼び出し元のpromiseオブジェクトの状態をそのまま引き継ぐ

// 呼び出し元のpromiseオブジェクトは `42` で resolveされている

console.log(value); // 42

});Promise#finally メソッドと同等の表現を Promise#then メソッドで書くと次のように書けます。

function onFinally() {

// 成功、失敗どちらでも実行したい処理

}

// Promise#finally(onFinally) と同等の表現

promise.then((result) => {

onFinally();

return result;

}, (error) => {

onFinally();

return Promise.reject(error);

});Promise#finally メソッドを使うことで、promise chainで必ず実行したい処理を簡単に書けるようになっています。

次のコードでは、リソースを取得中かどうかを判定するためのフラグを isLoading という変数で管理しています。

Promise#finally メソッドを使い成功失敗どちらにもかかわらず、取得が終わったら isLoading は false にしています。

// リソースを取得中かどうかのフラグ

let isLoading = false;

function fetchResource(URL) {

// リソース取得中フラグをONに

isLoading = true;

return new Promise((resolve, reject) => {

const req = new XMLHttpRequest();

req.open("GET", URL, true);

req.onload = () => {

if (200 <= req.status && req.status < 300) {

resolve(req.responseText);

} else {

reject(new Error(req.statusText));

}

};

req.onerror = () => {

reject(new Error(req.statusText));

};

req.send();

}).finally(() => {

// リソース取得に成功/失敗どちらの場合も取得中フラグをOFFに

isLoading = false;

});

}

console.log("リソースロード開始", isLoading);

fetchResource("https://httpbin.org/get").then((value) => {

console.log("リソース取得に成功", isLoading);

console.log(value);

}).catch((error) => {

console.log("リソース取得に失敗", isLoading);

console.error(error);

});

console.log("リソースロード中", isLoading);then と catch メソッドでも実現できますが、 Promise#finally メソッドを使うことで isLoading の代入を一箇所にまとめられます。

2.7. コラム: thenは常に新しいpromiseオブジェクトを返す

aPromise.then(…).catch(…) は一見すると、全て最初の aPromise オブジェクトに

メソッドチェーンで処理を書いてるように見えます。

しかし、実際には then で新しいpromiseオブジェクト、catch でも別の新しいpromiseオブジェクトを作成して返しています。

本当に新しいpromiseオブジェクトを返しているのか確認してみましょう。

const aPromise = new Promise((resolve) => {

resolve(100);

});

const thenPromise = aPromise.then((value) => {

console.log(value);

});

const catchPromise = thenPromise.catch((error) => {

console.error(error);

});

console.log(aPromise !== thenPromise); // => true

console.log(thenPromise !== catchPromise);// => true=== 厳密比較演算子によって比較するとそれぞれが別々のオブジェクトなので、

本当に then や catch は別のpromiseオブジェクトを返していることが分かりました。

この仕組みはPromiseを拡張する時は意識しないと、いつのまにか触ってるpromiseオブジェクトが 別のものであったということが起こりえると思います。

また、then は新しいオブジェクトを作って返すということがわかっていれば、

次の then の使い方では意味が異なることに気づくでしょう。

// 1: それぞれの `then` は同時に呼び出される

const aPromise = new Promise((resolve) => {

resolve(100);

});

aPromise.then((value) => {

return value * 2;

});

aPromise.then((value) => {

return value * 2;

});

aPromise.then((value) => {

console.log("1: " + value); // => 100

});

// vs

// 2: `then` はpromise chain通り順番に呼び出される

const bPromise = new Promise((resolve) => {

resolve(100);

});

bPromise.then((value) => {

return value * 2;

}).then((value) => {

return value * 2;

}).then((value) => {

console.log("2: " + value); // => 100 * 2 * 2

});1のpromiseをメソッドチェーン的に繋げない書き方はあまりすべきではありませんが、

このような書き方をした場合、それぞれの then はほぼ同時に呼ばれ、また value に渡る値も全て同じ 100 となります。

2はメソッドチェーン的につなげて書くことにより、resolve → then → then → then と書いた順番にキチンと実行され、

それぞれの value に渡る値は、一つ前のpromiseオブジェクトで return された値が渡ってくるようになります。

1の書き方により発生するアンチパターンとしては以下のようなものが有名です。

then の間違った使い方function badAsyncCall() {

const promise = Promise.resolve();

promise.then(() => {

// 何かの処理

return newVar;

});

return promise;

}このように書いてしまうと、promise.then の中で例外が発生するとその例外を取得する方法がなくなり、

また、何かの値を返していてもそれを受け取る方法が無くなってしまいます。

これは promise.then によって新たに作られたpromiseオブジェクトを返すようにすることで、

2のようにpromise chainをつなげるようにするべきなので、次のように修正することができます。

then で作成したオブジェクトを返すfunction anAsyncCall() {

const promise = Promise.resolve();

return promise.then(() => {

// 何かの処理

return newVar;

});

}これらのアンチパターンについて、詳しくは Promise Anti-patterns を参照して下さい。

この挙動はPromise全般に当てはまるため、後に説明するPromise.allやPromise.raceも 引数で受け取ったものとは別のpromiseオブジェクトを作って返しています。

2.8. Promiseと配列

ここまでで、promiseオブジェクトが Fulfilled または Rejected となった時の処理は .then と .catch で登録でき、 .finally を使うことで Fulfilled と Rejected どちらの場合でも実行される処理を登録できることを学びました。

一つのpromiseオブジェクトなら、そのpromiseオブジェクトに対して処理を書けばよいですが、 複数のpromiseオブジェクトが全てFulfilledとなった時の処理を書く場合はどうすればよいでしょうか?

たとえば、複数のXHR(非同期処理)が全て終わった後に、何かをしたいという事例を考えてみます。

少しイメージしにくいので、 まずは、通常のコールバックスタイルを使って複数のXHRを行う以下のようなコードを見てみます。

|

CORSについて

ブラウザにおけるXHRのリソース取得には、CORS(Cross-Origin Resource Sharing)というセキュリティ上の制約が存在します。 このCORSの制約により、ブラウザでは同一ドメインではないリソースを許可なく取得することはできません。そのため、一般的には別サイトのリソースは許可なくXHRでアクセスすることができません。 次のサンプルでは

また、 httpbin.org というドメインがリソース取得の例として登場します。 こちらも、同一ドメインでなくてもリソースの取得が許可されています。 |

2.8.1. コールバックで複数の非同期処理

function fetchURLCallback(URL, callback) {

const req = new XMLHttpRequest();

req.open("GET", URL, true);

req.onload = () => {

if (200 <= req.status && req.status < 300) {

callback(null, req.responseText);

} else {

callback(new Error(req.statusText), req.response);

}

};

req.onerror = () => {

callback(new Error(req.statusText));

};

req.send();

}

// <1> JSONパースを安全に行う

function jsonParse(callback, error, value) {

if (error) {

callback(error, value);

} else {

try {

const result = JSON.parse(value);

callback(null, result);

} catch (e) {

callback(e, value);

}

}

}

// <2> XHRを叩いてリクエスト

const request = {

comment(callback) {

return fetchURLCallback("https://azu.github.io/promises-book/json/comment.json", jsonParse.bind(null, callback));

},

people(callback) {

return fetchURLCallback("https://azu.github.io/promises-book/json/people.json", jsonParse.bind(null, callback));

}

};

// <3> 複数のXHRリクエストを行い、全部終わったらcallbackを呼ぶ

function allRequest(requests, callback, results) {

if (requests.length === 0) {

return callback(null, results);

}

const req = requests.shift();

req((error, value) => {

if (error) {

callback(error, value);

} else {

results.push(value);

allRequest(requests, callback, results);

}

});

}

function main(callback) {

allRequest([request.comment, request.people], callback, []);

}

// 実行例

main(function(error, results){

if(error){

console.error(error);

return;

}

console.log(results);

});このコールバックスタイルでは幾つかの要素が出てきます。

-

JSON.parseをそのまま使うと例外となるケースがあるためラップしたjsonParse関数を使う -

複数のXHRをそのまま書くとネストが深くなるため、

allRequestというrequest関数を実行するものを利用する -

コールバック関数には

callback(error,value)のように第一引数にエラー、第二引数にレスポンスを渡す。

jsonParse 関数を使うときに bind を使うことで、部分適用を使って無名関数を減らすようにしています。

(コールバックスタイルでも関数の処理などをちゃんと分離すれば、無名関数の使用も減らせると思います)

jsonParse.bind(null, callback);

// は以下のように置き換えるのと殆ど同じ

function bindJSONParse(error, value) {

jsonParse(callback, error, value);

}コールバックスタイルで書いたものを見ると以下のような点が気になります。

-

明示的な例外のハンドリングが必要

-

ネストを深くしないために、requestを扱う関数が必要

-

コールバックがたくさんでてくる

次は、Promise#then を使って同様のことをしてみたいと思います。

2.8.2. Promise#thenのみで複数の非同期処理

先に述べておきますが、Promise.all というこのような処理に適切なものがあるため、

ワザと .then の部分をクドく書いています。

.then を使った場合は、コールバックスタイルと完全に同等というわけではないですが以下のように書けると思います。

function fetchURL(URL) {

return new Promise((resolve, reject) => {

const req = new XMLHttpRequest();

req.open("GET", URL, true);

req.onload = () => {

if (200 <= req.status && req.status < 300) {

resolve(req.responseText);

} else {

reject(new Error(req.statusText));

}

};

req.onerror = () => {

reject(new Error(req.statusText));

};

req.send();

});

}

const request = {

comment() {

return fetchURL("https://azu.github.io/promises-book/json/comment.json").then(JSON.parse);

},

people() {

return fetchURL("https://azu.github.io/promises-book/json/people.json").then(JSON.parse);

}

};

function main() {

function recordValue(results, value) {

results.push(value);

return results;

}

// [] は記録する初期値を部分適用している

const pushValue = recordValue.bind(null, []);

return request.comment()

.then(pushValue)

.then(request.people)

.then(pushValue);

}

// 実行例

main().then((value) => {

console.log(value);

}).catch((error) => {

console.error(error);

});コールバックスタイルと比較してみると次のことがわかります。

-

JSON.parseをそのまま使っている -

main()はpromiseオブジェクトを返している -

エラーハンドリングは返ってきたpromiseオブジェクトに対して書いている

先ほども述べたように mainの then の部分がクドく感じます。

Promiseでは、このような複数の非同期処理をまとめて扱う Promise.all と Promise.race という静的メソッドが用意されています。

次のセクションではそれらについて学んでいきましょう。

2.9. Promise.all

Promise.all は promiseオブジェクトの配列を受け取り、

その配列に入っているpromiseオブジェクトが全てresolveされた時に、次の .then を呼び出します。

先ほどの複数のXHRの結果をまとめて取得する処理は、 Promise.all を使うとシンプルに書くことができます。

先ほどの例の fetchURL はXHRによる通信を抽象化したpromiseオブジェクトを返しています。

Promise.all に通信を抽象化したpromiseオブジェクトの配列を渡すことで、

全ての通信が完了(FulfilledまたはRejected)した時に、次の .then を呼び出すことができます。

function fetchURL(URL) {

return new Promise((resolve, reject) => {

const req = new XMLHttpRequest();

req.open("GET", URL, true);

req.onload = () => {

if (200 <= req.status && req.status < 300) {

resolve(req.responseText);

} else {

reject(new Error(req.statusText));

}

};

req.onerror = () => {

reject(new Error(req.statusText));

};

req.send();

});

}

const request = {

comment() {

return fetchURL("https://azu.github.io/promises-book/json/comment.json").then(JSON.parse);

},

people() {

return fetchURL("https://azu.github.io/promises-book/json/people.json").then(JSON.parse);

}

};

function main() {

return Promise.all([request.comment(), request.people()]);

}

// 実行例

main().then((value) => {

console.log(value);

}).catch((error) => {

console.error(error);

});実行方法は 前回のもの と同じですね。

Promise.all を使うことで以下のような違いがあることがわかります。

-

mainの処理がスッキリしている

-

Promise.all は promiseオブジェクトの配列を扱っている

Promise.all([request.comment(), request.people()]);というように処理を書いた場合は、request.comment() と request.people() は同時に実行されますが、

それぞれのpromiseの結果(resolve,rejectで渡される値)は、Promise.allに渡した配列の順番となります。

つまり、この場合に次の .then に渡される結果の配列は [comment, people]の順番になることが保証されています。

main().then((results) => {

console.log(results); // [comment, people]の順番

});Promise.all に渡したpromiseオブジェクトが同時に実行されてるのは、

次のようなタイマーを使った例を見てみると分かりやすいです。

// `delay`ミリ秒後にresolveする

function timerPromisefy(delay) {

return new Promise((resolve) => {

setTimeout(() => {

resolve(delay);

}, delay);

});

}

const startDate = Date.now();

// 全てがresolveされたら終了

Promise.all([

timerPromisefy(1),

timerPromisefy(32),

timerPromisefy(64),

timerPromisefy(128)

]).then((values) => {

console.log(Date.now() - startDate + "ms");// 約128ms

console.log(values); // [1,32,64,128]

});timerPromisefy は引数で指定したミリ秒後に、その指定した値でFulfilledとなる

promiseオブジェクトを返してくれます。

Promise.all に渡してるのは、それを複数作り配列にしたものですね。

const promises = [

timerPromisefy(1),

timerPromisefy(32),

timerPromisefy(64),

timerPromisefy(128)

];この場合は、1, 32, 64, 128 ミリ秒後にそれぞれ resolve されます。

つまり、このpromiseオブジェクトの配列がすべてresolveされるには、最低でも128msかかることがわかります。

実際にPromise.all で処理してみると 約128msかかることがわかります。

このことから、Promise.all が一つづつ順番にやるわけではなく、

渡されたpromiseオブジェクトの配列を並列に実行してるということがわかります。

|

仮に逐次的に行われていた場合は、 1ms待機 → 32ms待機 → 64ms待機 → 128ms待機 となるので、 全て完了するまで225ms程度かかる計算になります。 実際にPromiseを逐次的に処理したいケースについては第4章のPromiseによる逐次処理を参照して下さい。 |

2.10. Promise.race

Promise.all と同様に複数のpromiseオブジェクトを扱うPromise.raceを見てみましょう。

使い方はPromise.allと同様で、promiseオブジェクトの配列を引数に渡します。

Promise.all は、渡した全てのpromiseがFulfilled または Rejectedになるまで次の処理を待ちましたが、

Promise.race は、どれか一つでもpromiseがFulfilled または Rejectedになったら次の処理を実行します。

Promise.allのときと同じく、タイマーを使った Promise.race の例を見てみましょう。

// `delay`ミリ秒後にresolveする

function timerPromisefy(delay) {

return new Promise((resolve) => {

setTimeout(() => {

resolve(delay);

}, delay);

});

}

// 一つでもresolve または reject した時点で終了

Promise.race([

timerPromisefy(1),

timerPromisefy(32),

timerPromisefy(64),

timerPromisefy(128)

]).then((value) => {

console.log(value); // => 1

});上記のコードだと、1ms後、32ms後、64ms後、128ms後にそれぞれpromiseオブジェクトがFulfilledとなりますが、

一番最初に1msのものがFulfilledとなった時点で、.then が呼ばれます。

また、resolve(1) が呼ばれるため value に渡される値も1となります。

最初にFulfilledとなったpromiseオブジェクト以外は、その後呼ばれているのかを見てみましょう。

const winnerPromise = new Promise((resolve) => {

setTimeout(() => {

console.log("this is winner");

resolve("this is winner");

}, 4);

});

const loserPromise = new Promise((resolve) => {

setTimeout(() => {

console.log("this is loser");

resolve("this is loser");

}, 1000);

});

// 一番最初のものがresolveされた時点で終了

Promise.race([winnerPromise, loserPromise]).then((value) => {

console.log(value); // => 'this is winner'

});先ほどのコードに console.log をそれぞれ追加しただけの内容となっています。

実行してみると、winner/loser どちらも setTimeout の中身が実行されて console.log がそれぞれ出力されていることがわかります。

つまり、Promise.raceでは、

一番最初のpromiseオブジェクトがFulfilledとなっても、他のpromiseがキャンセルされるわけでは無いということがわかります。

| ES Promisesの仕様には、キャンセルという概念はありません。 必ず、resolve or rejectによる状態の解決が起こることが前提となっています。 つまり、状態が固定されてしまうかもしれない処理には不向きであるといえます。 ライブラリによってはキャンセルを行う仕組みが用意されている場合があります。 |

2.11. then or catch?

ここでは、.then でまとめて指定した場合と、どのような違いがでるかについて学んでいきましょう。

2.11.1. エラー処理ができないonRejected

次のようなコードを見ていきます。

function throwError(value) { // 例外を投げる

throw new Error(value);

}

// <1> onRejectedが呼ばれることはない

function badMain(onRejected) {

return Promise.resolve(42).then(throwError, onRejected);

}

// <2> onRejectedが例外発生時に呼ばれる

function goodMain(onRejected) {

return Promise.resolve(42).then(throwError).catch(onRejected);

}

// 実行例

badMain(function(){

console.log("BAD");

});

goodMain(function(){

console.log("GOOD");

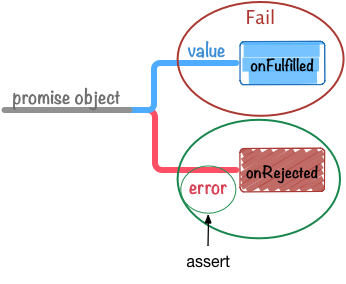

});このコード例では、(必ずしも悪いわけではないですが)良くないパターンの badMain と

ちゃんとエラーハンドリングが行える goodMain があります。

badMain がなぜ良くないかというと、.then の第二引数にはエラー処理を書くことができますが、

そのエラー処理は第一引数の onFulfilled で指定した関数内で起きたエラーをキャッチすることはできません。

つまり、この場合、 throwError でエラーがおきても、onRejected に指定した関数は呼ばれることなく、

どこでエラーが発生したのかわからなくなってしまいます。

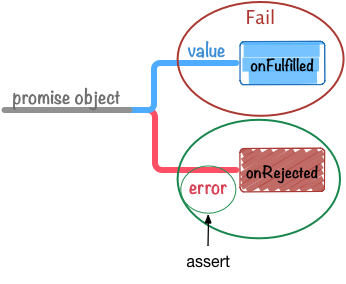

それに対して、 goodMain は throwError → onRejected となるように書かれています。

この場合は throwError でエラーが発生しても、次のchainである .catch が呼ばれるため、エラーハンドリングを行うことができます。

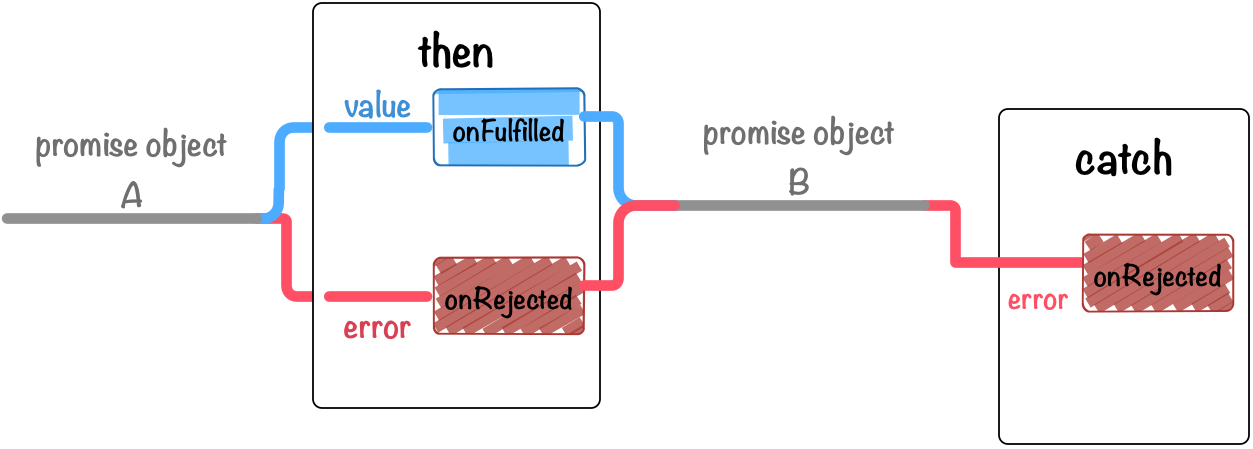

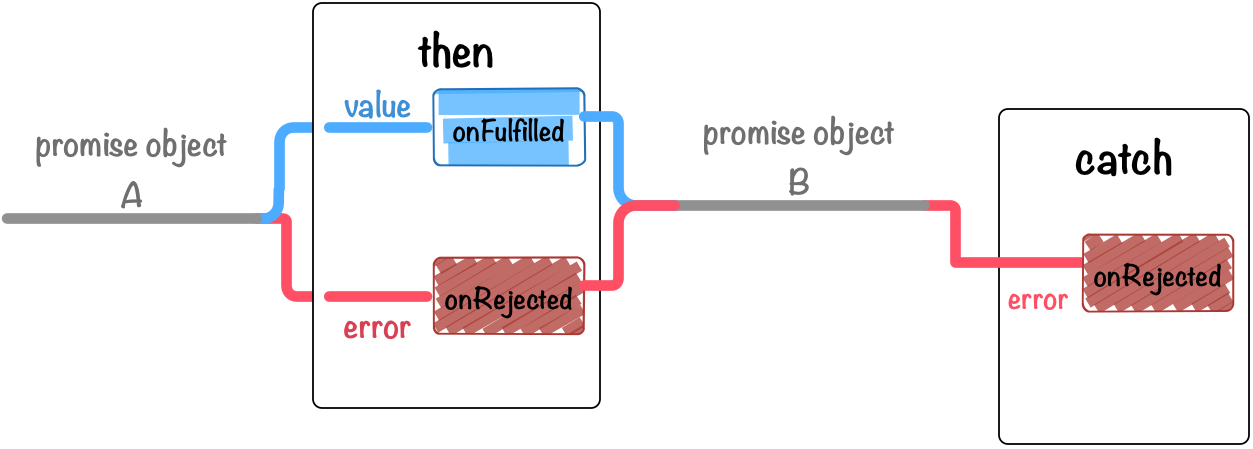

.then のonRejectedが扱う処理は、その(またはそれ以前の)promiseオブジェクトに対してであって、

.then に書かれたonFulfilledは対象ではないためこのような違いが生まれます。

|

|

この場合の then は Promise.resolve(42) に対する処理となり、

onFulfilled で例外が発生しても、同じ then で指定された onRejected はキャッチすることはありません。

この then で発生した例外をキャッチできるのは、次のchainで書かれた catch となります。

もちろん .catch は .then のエイリアスなので、下記のように .then を使っても問題はありませんが、

.catch を使ったほうが意図が明確で分かりやすいでしょう。

Promise.resolve(42).then(throwError).then(null, onRejected);2.11.2. まとめ

ここでは次のようなことについて学びました。

badMain のような書き方をすると、意図とは異なりエラーハンドリングができないケースが存在することは覚えておきましょう。

3. Chapter.3 - Promiseのテスト

この章ではPromiseのテストの書き方について学んで行きます。

3.1. 基本的なテスト

ES Promisesのメソッド等についてひととおり学ぶことができたため、 実際にPromiseを使った処理を書いていくことはできると思います。

そうした時に、次にどうすればいいのか悩むのがPromiseのテストの書き方です。

ここではまず、 Mochaを使った基本的なPromiseのテストの書き方について学んでいきましょう。

また、この章でのテストコードはNode.js環境で実行することを前提としているため、 各自Node.js環境を用意してください。

| この書籍中に出てくるサンプルコードはそれぞれテストも書かれています。 テストコードは azu/promises-book から参照できます。 |

3.1.1. Mochaとは

Mochaの公式サイト: https://mochajs.org/

ここでは、 Mocha自体については詳しく解説しませんが、 MochaはNode.js製のテストフレームワークツールです。

MochaはBDD,TDD,exportsのどれかのスタイルを選択でき、テストに使うアサーションメソッドも任意のライブラリと組み合わせて利用します。 つまり、Mocha自体はテスト実行時の枠だけを提供しており、他は利用者が選択するというものになっています。

Mochaを選択した理由は、以下のとおりです。

-

著名なテストフレームワークであること

-

Node.jsとブラウザ どちらのテストもサポートしている

-

"Promiseのテスト"をサポートしている

最後の "Promiseのテスト"をサポートしている とはどういうことなのかについては後ほど解説します。

この章ではMochaを利用するため、npmを使いMochaをインストールしておく必要があります。

$ npm install -g mochaまた、アサーション自体はNode.jsに同梱されている assert モジュールを使用するので別途インストールは必要ありません。

まずはコールバックスタイルの非同期処理をテストしてみましょう。

3.1.2. コールバックスタイルのテスト

コールバックスタイルの非同期処理をテストする場合、Mochaでは以下のように書くことができます。

const assert = require("assert");

it("should use `done` for test", (done) => {

setTimeout(() => {

assert(true);

done();

}, 0);

});このテストを basic-test.js というファイル名で作成し、

先ほどインストールしたMochaでコマンドラインからテストを実行することができます。

$ mocha basic-test.jsMochaは it の仮引数に done のように指定してあげると、

done() が呼ばれるまでテストの終了を待つことで非同期のテストをサポートしています。

Mochaでの非同期テストは以下のような流れで実行されます。

it("should use `done` for test", (done) => {

(1)

setTimeout(() => {

assert(true);

done();(2)

}, 0);

});| 1 | コールバックを使う非同期処理 |

| 2 | done を呼ぶことでテストが終了する |

よく見かける形の書き方ですね。

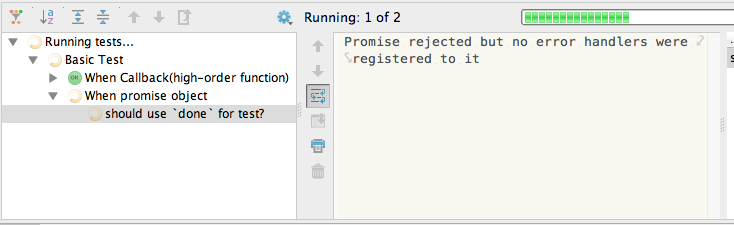

3.1.3. done を使ったPromiseのテスト

次に、同じく done を使ったPromiseのテストを書いてみましょう。

it("should use `done` for test?", (done) => {

const promise = Promise.resolve(42);(1)

promise.then((value) => {

assert(value === 42);

done();(2)

});

});| 1 | Fulfilled となるpromiseオブジェクトを作成 |

| 2 | done を呼ぶことでテストの終了を宣言 |

Promise.resolve はpromiseオブジェクトを返しますが、

そのpromiseオブジェクトはFulfilledの状態になります。

その結果として .then で登録したコールバック関数が呼び出されます。

コラム: Promiseは常に非同期? でも出てきたように、 promiseオブジェクトは常に非同期で処理されるため、テストも非同期に対応した書き方が必要となります。

しかし、先ほどのテストコードでは assert が失敗した場合に問題が発生します。

it("should use `done` for test?", (done) => {

const promise = Promise.resolve();

promise.then((value) => {

assert(false);// => throw AssertionError

done();

});

});このテストは assert が失敗しているため、「テストは失敗する」と思うかもしれませんが、

実際にはテストが終わることがなくタイムアウトします。

assert が失敗した場合は通常はエラーをthrowし、

テストフレームワークがそれをキャッチすることで、テストが失敗したと判断します。

しかし、Promiseの場合は .then の中で行われた処理でエラーが発生しても、

Promiseがそれをキャッチしてしまい、テストフレームワークまでエラーが届きません。

意図しない結果となるPromiseのテストを改善して、

assert が失敗した場合にちゃんとテストが失敗となるようにしてみましょう。

it("should use `done` for test?", (done) => {

const promise = Promise.resolve();

promise.then((value) => {

assert(false);

}).then(done, done);

});ちゃんとテストが失敗する例では、必ず done が呼ばれるようにするため、

最後に .then(done, done); を追加しています。

assert がパスした場合は単純に done() が呼ばれ、assert が失敗した場合は done(error) が呼ばれます。

これでようやくコールバックスタイルのテストと同等のPromiseのテストを書くことができました。

しかし、assert が失敗した時のために .then(done, done); というものを付ける必要があります。

Promiseのテストを書くときにつけ忘れてしまうと終わらないテストができ上がってしまう場合があることに気をつけましょう。

次に、最初にmochaを使う理由に上げた"Promisesのテスト"のサポートがどのような機能であるか学んでいきましょう。

3.2. MochaのPromiseサポート

Mochaがサポートしてる"Promiseのテスト"とは何かについて学んでいきましょう。

公式サイトの Asynchronous codeにもその概要が書かれています。

Alternately, instead of using the done() callback, you can return a promise. This is useful if the APIs you are testing return promises instead of taking callbacks:

Promiseのテストの場合はコールバックとして done() を呼ぶ代わりに、promiseオブジェクトをreturnすることができると書いてあります。

では、実際にどのように書くかの例を見ていきたいと思います。

const assert = require("assert");

describe("Promise Test", () => {

it("should return a promise object", () => {

const promise = Promise.resolve(42);

return promise.then((value) => {

assert(value === 42);

});

});

});先ほどの done を使った例をMochaのPromiseテストの形式に変更しました。

変更点としては以下の2つとなっています。

-

doneそのものを取り除いた -

promiseオブジェクトを返すようにした

この書き方をした場合、assert が失敗した場合はもちろんテストが失敗します。

it("should be fail", () => {

return Promise.resolve().then(() => {

assert(false);// => テストが失敗する

});

});これにより .then(done, done); というような本質的にはテストとは関係ない記述を省くことができるようになりました。

|

MochaがPromisesのテストをサポートしました | Web scratch という記事でも MochaのPromiseサポートについて書かれています。 |

3.2.1. 意図しないテスト結果

MochaがPromiseのテストをサポートしているため、この書き方でよいと思われるかもしれません。 しかし、この書き方にも意図しない結果になる例外が存在します。

たとえば、以下はある条件だとRejectedなpromiseオブジェクトを返す mayBeRejected() のテストコードです。

function mayBeRejected() { (1)

return Promise.reject(new Error("woo"));

}

it("is bad pattern", () => {

return mayBeRejected().catch((error) => {

assert(error.message === "woo");

});

});| 1 | この関数が返すpromiseオブジェクトをテストしたい |

このテストの目的とは以下のようになっています。

mayBeRejected()が返すpromiseオブジェクトがFulfilledとなった場合-

テストを失敗させる

mayBeRejected()が返すpromiseオブジェクトがRejectedとなった場合-

assertでErrorオブジェクトをチェックする

上記のテストコードでは、Rejectedとなって onRejected に登録された関数が呼ばれるためテストはパスしますね。

このテストで問題になるのは mayBeRejected() で返されたpromiseオブジェクトが

Fulfilledとなった場合に、必ずテストがパスしてしまうという問題が発生します。

function mayBeRejected() { (1)

return Promise.resolve();

}

it("is bad pattern", () => {

return mayBeRejected().catch((error) => {

assert(error.message === "woo");

});

});| 1 | 返されるpromiseオブジェクトはFulfilledとなる |

この場合、catch で登録した onRejected の関数はそもそも呼ばれないため、

assert がひとつも呼ばれることなくテストが必ずパスしてしまいます。

これを解消しようとして、.catch の前に .then を入れて、

.then が呼ばれたらテストを失敗にしたいと考えるかもしれません。

function failTest() { (1)

throw new Error("Expected promise to be rejected but it was fulfilled");

}

function mayBeRejected() {

return Promise.resolve();

}

it("should bad pattern", () => {

return mayBeRejected().then(failTest).catch((error) => {

assert(error.message === "woo");

});

});| 1 | throwすることでテストを失敗にしたい |

しかし、この書き方だとthen or catch?で紹介したように、

failTest で投げられたエラーが catch されてしまいます。

then → catch となり、catch に渡ってくるErrorオブジェクトは AssertionError となり、

意図したものとは違うものが渡ってきてしまいます。

つまり、onRejectedになることだけを期待して書かれたテストは、onFulfilledの状態になってしまうと 常にテストがパスしてしまうという問題を持っていることが分かります。

3.2.2. 両状態を明示して意図しないテストを改善

上記のエラーオブジェクトのテストを書く場合、 どのようにすれば意図せず通ってしまうテストを無くすことができるでしょうか?

一番単純な方法としては、以下のようにそれぞれの状態の場合にどうなるのかをテストコードに書く方法です。

- Fulfilledとなった場合

-

意図したとおりテストが失敗する

- Rejectedとなった場合

-

assertでテストを行える

つまり、Fulfilled、Rejected 両方の状態について、テストがどうなってほしいかを明示する必要があるわけです。

function mayBeRejected() {

return Promise.resolve();

}

it("catch -> then", () => {

// Fulfilledとなった場合はテストは失敗する

return mayBeRejected().then(failTest, (error) => {

assert(error.message === "woo");

});

});このように書くことで、Fulfilledとなった場合は失敗するテストコードを書くことができます。

then or catch?のときは、エラーの見逃しを避けるため、

.then(onFulfilled, onRejected) の第二引数ではなく、then → catch と分けることを推奨していました。

しかし、テストの場合はPromiseの強力なエラーハンドリングが逆にテストの邪魔をしてしまいます。

そのため .then(failTest, onRejected) と書くことで、どちらの状態になるのかを明示してテストを書くことができました。

3.2.3. まとめ

MochaのPromiseサポートについてと意図しない挙動となる場合について紹介しました。

-

通常のコードは

then→catchと分けた方がよい-

エラーハンドリングのため。then or catch?を参照

-

-

テストコードは

thenにまとめた方がよい-

アサーションエラーがテストフレームワークに届くようにするため。

-

.then(onFulfilled, onRejected) を使うことで、

promiseオブジェクトがFulfilled、Rejectedどちらの状態になるかを明示してテストする必要があります。

しかし、Rejectedのテストであることを明示するために、以下のように書くのはあまり直感的ではないと思います。

promise.then(failTest, (error) => {

// assertでerrorをテストする

});次は、Promiseのテストを手助けするヘルパー関数を定義して、 もう少し分かりやすいテストを書くにはどうするべきかについて見ていきましょう。

3.3. 意図したテストを書くには

ここでいう意図したテストとは以下のような定義で進めます。

あるpromiseオブジェクトをテスト対象として

-

Fulfilledされることを期待したテストを書いた時

-

Rejectedとなった場合はFail

-

assertionの結果が一致しなかった場合はFail

-

-

Rejectedされることを期待したテストを書いた時

-

Fulfilledとなった場合はFail

-

assertionの結果が一致しなかった場合はFail

-

上記のケース(Fail)に該当しなければテストがパスするということですね。

つまり、ひとつのテストケースにおいて以下のことを書く必要があります。

-

Fulfilled or Rejected どちらを期待するか

-

assertionで渡された値のチェック

先ほどの .then を使ったコードはRejectedを期待したテストとなっていますね。

promise.then(failTest, (error) => {

// assertでerrorをテストする

assert(error instanceof Error);

});3.3.1. どちらの状態になるかを明示する

意図したテストにするためには、promiseの状態が Fulfilled or Rejected どちらの状態になって欲しいかを明示する必要があります。

しかし、.then だと引数は省略可能なので、テストが落ちる条件を入れ忘れる可能性もあります。

そこで、promiseオブジェクトに期待する状態を明示できるヘルパー関数を定義してみましょう。

|

ライブラリ化したものが azu/promise-test-helper にありますが、 今回はその場で簡単に定義して進めます。 |

まずは、先ほどの .then の例を元にonRejectedを期待してテストできる

shouldRejected というヘルパー関数を作ってみたいと思います。

const assert = require("assert");

function shouldRejected(promise) {

return {

"catch": function(fn) {

return promise.then(() => {

throw new Error("Expected promise to be rejected but it was fulfilled");

}, (reason) => {

fn.call(promise, reason);

}

);

}

};

}

it("should be rejected", () => {

const promise = Promise.reject(new Error("human error"));

return shouldRejected(promise).catch((error) => {

assert(error.message === "human error");

});

});shouldRejected にpromiseオブジェクトを渡すと、catch というメソッドをもつオブジェクトを返します。

この catch にはonRejectedで書くものと全く同じ使い方ができるので、

catch の中にassertionによるテストを書けるようになっています。

shouldRejected で囲む以外は、通常のpromiseの処理と似た感じになるので以下のようになります。

-

shouldRejectedにテスト対象のpromiseオブジェクトを渡す -

返ってきたオブジェクトの

catchメソッドでonRejectedの処理を書く -

onRejectedにassertionによるテストを書く

shouldRejected を使った場合、Fulfilledが呼ばれるとエラーをthrowしてテストが失敗するようになっています。

promise.then(failTest, (error) => {

assert(error.message === "human error");

});

// == ほぼ同様の意味

shouldRejected(promise).catch((error) => {

assert(error.message === "human error");

});shouldRejected のようなヘルパー関数を使うことで、テストコードが少し直感的になりましたね。

同様に、promiseオブジェクトがFulfilledになることを期待する shouldFulfilled も書いてみましょう。

const assert = require("assert");

function shouldFulfilled(promise) {

return {

"then": function(fn) {

return promise.then((value) => {

fn.call(promise, value);

}, (reason) => {

throw reason;

}

);

}

};

}

it("should be fulfilled", () => {

const promise = Promise.resolve("value");

return shouldFulfilled(promise).then((value) => {

assert(value === "value");

});

});shouldRejected-test.jsと基本は同じで、返すオブジェクトの catch が then になって中身が逆転しただけですね。

3.3.2. まとめ

Promiseで意図したテストを書くためにはどうするか、またそれを補助するヘルパー関数について学びました。

|

今回書いた azu/promise-test-helper からダウンロードすることができます。 また、Node.js 10.0.0から |

また、今回のヘルパー関数はMochaのPromiseサポートを前提とした書き方なので、

done を使ったテストでは利用しにくいと思います。

テストフレームワークのPromiseサポートを使うか、done のようにコールバックスタイルのテストを使うかは、

人それぞれのスタイルの問題であるためそこまではっきりした優劣はないと思います。

たとえば、 CoffeeScriptでテストを書いたりすると、

CoffeeScriptには暗黙のreturnがあるので、done を使ったほうが分かりやすいかもしれません。

Promiseのテストは普通に非同期関数のテスト以上に落とし穴があるため、 どのスタイルを取るかは自由ですが、一貫性を持った書き方をすることが大切だといえます。

4. Chapter.4 - Advanced

この章では、これまでに学んだことの応用や発展した内容について学んでいきます。

4.1. Promiseのライブラリ

このセクションでは、ブラウザが実装しているPromiseではなく、サードパーティにより作られた Promise互換のライブラリについて紹介していきたいと思います。

4.1.1. なぜライブラリが必要か?

なぜライブラリが必要か?という疑問に関する多くの答えとしては、 その実行環境で「ES Promisesが実装されていないから」というのがまず出てくるでしょう。

Promiseのライブラリを探すときに、一つ目印になる言葉としてPromises/A+互換があります。

Promises/A+というのはES Promisesの前身となったもので、

Promiseの then について取り決めたコミュニティベースの仕様です。

Promises/A+互換と書かれていた場合は then についての動作は互換性があり、

多くの場合はそれに加えて Promise.all や catch 等と同様の機能が実装されています。

しかし、Promises/A+は Promise#then についてのみの仕様となっているため、

他の機能は実装されていても名前が異なる場合があります。

また、then というメソッドに互換性があるということは、Thenableであるということなので、

Promise.resolveを使い、ESのPromiseで定められたpromiseオブジェクトに変換することができます。

|

ECMAScriptのPromiseで定められたpromiseオブジェクトというのは、

|

4.1.2. Polyfillとライブラリ

ここでは、大きくわけて2種類のライブラリを紹介したいと思います。

一つはPolyfillと呼ばれる種類のライブラリで、 もう一つは、Promises/A+互換に加えて、独自の拡張をもったライブラリです。

| Promiseのライブラリは星の数ほどあるので、ここで紹介するのは極々一部です。 |

Polyfill

Polyfillライブラリは読み込むことで、IEといったPromiseが実装されていないブラウザ等でも、 Promiseと同等の機能を同じメソッド名で提供してくれるライブラリのことです。

つまり、Polyfillを読みこめばこの書籍で紹介しているコードは、 Promiseがサポートされてない環境でも実行できるようになります。

- zloirock/core-js

-

ECMAScriptやウェブ標準で定義されている仕様を実装したPolyfillライブラリです。 多種多様な機能のPolyfillが含まれており、その一つとしてPromiseのPolyfillが実装されています。 Babelのプリセットにも組み込まれています。

- jakearchibald/es6-promise

-

ES6(ES2015) Promisesと互換性を持ったPolyfillライブラリです。 RSVP.js という Promises/A+互換ライブラリがベースとなっており、 これのサブセットとしてES6 PromisesのAPIだけが実装されているライブラリです。

- taylorhakes/promise-polyfill

-

ES Promisesのpolyfillとなることを目的としたライブラリです。 実行環境にネイティブのPromiseがある場合はそちらを優先し、上書きしないようにしています。

Promise拡張ライブラリ

Promiseを仕様どおりに実装したものに加えて独自のメソッド等を提供してくれるライブラリです。

Promise拡張ライブラリは本当に沢山ありますが、以下の2つの著名なライブラリを紹介します。

- kriskowal/q

-

Qと呼ばれるPromisesやDeferredsを実装したライブラリです。 2009年から開発されており、Node.js向けのファイルIOのAPIを提供する Q-IO 等、 多くの状況で使える機能が用意されているライブラリです。 - petkaantonov/bluebird

-

Promise互換に加えて、キャンセルできるPromiseや進行度を取得できるPromise、エラーハンドリングの拡張検出等、 多くの拡張を持っており、またパフォーマンスにも気を配った実装がされているライブラリです。

Q と Bluebird どちらのライブラリもブラウザでも動作する他、APIリファレンスが充実しているのも特徴的です。

QのドキュメントにはjQueryがもつDeferredの仕組みとどのように違うのか、移行する場合の対応メソッドについても Coming from jQuery にまとめられています。

BluebirdではPromiseを使った豊富な機能に加えて、エラーが起きた時の対処法や Promiseのアンチパターン について書かれています。

どちらのドキュメントも優れているため、このライブラリを使ってない場合でも読んでおくと参考になることが多いと思います。

4.1.3. まとめ

このセクションではPromiseのライブラリとしてPolyfillと拡張ライブラリを紹介しました。

Promiseのライブラリは多種多様であるため、どれを使用するかは好みの問題といえるでしょう。

しかし、PromiseはPromises/A+ または ES Promisesという共通のインターフェースを持っているため、 そのライブラリで書かれているコードや独自の拡張などは、他のライブラリを利用している時でも参考になるケースは多いでしょう。

そのようなPromiseの共通の概念を学び、応用できるようになるのがこの書籍の目的の一つです。

4.2. Promise.resolveとThenable

第二章のPromise.resolveにて、Promise.resolve の大きな特徴の一つとしてthenableなオブジェクトを変換する機能について紹介しました。

このセクションでは、thenableなオブジェクトからpromiseオブジェクトに変換してどのように利用するかについて学びたいと思います。

4.2.1. Web Notificationsをthenableにする

Web Notificationsという デスクトップ通知を行うAPIを例に考えてみます。

Web Notifications APIについて詳しくは以下を参照して下さい。

Web Notifications APIについて簡単に解説すると、以下のように new Notification をすることで通知メッセージが表示できます。

new Notification("Hi!");しかし、通知を行うためには、new Notification をする前にユーザーに許可を取る必要があります。

この許可ダイアログで選択した結果は、Notification.permission に入りますが、

値は許可("granted")か不許可("denied")の2種類です。

| Notificationのダイアログの選択肢は、 Firefoxだと許可、不許可に加えて 永続 か セッション限り の組み合わせがありますが、値自体は同じです。 |

許可ダイアログは Notification.requestPermission() を実行すると表示され、

ユーザーが選択した結果がコールバック関数の status に渡されます。

コールバック関数を受け付けることから分かるように、この許可、不許可は非同期的に行われます。

Notification.requestPermission((status) => {

// statusに"granted" or "denied"が入る

console.log(status);

});通知を行うまでの流れをまとめると以下のようになります。

-

ユーザーに通知の許可を受け付ける非同期処理がある

-

許可がある場合は

new Notificationで通知を表示できる-

すでに許可済みのケース

-

その場で許可を貰うケース

-

-

許可がない場合は何もしない

いくつかのパターンが出ますが、最終的には許可か不許可になるので、以下の2パターンにまとめることができます。

- 許可時("granted")

-

new Notificationで通知を作成 - 不許可時("denied")

-

何もしない

この2パターンはどこかで見たことがありますね。 そう、PromiseのFulfilled または Rejected となった時の動作で書くことが出来そうな気がします。

- resolve(成功)した時 == 許可時("granted")

-

onFulfilledが呼ばれる - reject(失敗)した時 == 不許可時("denied")

-

onRejectedが呼ばれる

Promiseで書けそうな目処が見えた所で、まずはコールバックスタイルで書いてみましょう。

4.2.2. Web Notification ラッパー

まずは先ほどのWeb Notification APIのラッパー関数をコールバックスタイルで書くと次のように書くことができます。

function notifyMessage(message, options, callback) {

if (typeof Notification === "undefined") {

callback(new Error("doesn't support Notification API"));

return;

}

if (Notification.permission === "granted") {

const notification = new Notification(message, options);

callback(null, notification);

} else {

Notification.requestPermission((status) => {

if (Notification.permission !== status) {

Notification.permission = status;

}

if (status === "granted") {

const notification = new Notification(message, options);

callback(null, notification);

} else {

callback(new Error("user denied"));

}

});

}

}

// 実行例

// 第二引数は `Notification` に渡すオプションオブジェクト

notifyMessage("Hi!", {}, function (error, notification) {

if(error){

console.error(error);

return;

}

console.log(notification);// 通知のオブジェクト

});コールバックスタイルでは、許可がない場合は error に値が入り、

許可がある場合は通知が行われて notification に値が入ってくるという感じにしました。

function callback(error, notification) {

}次に、このコールバックスタイルの関数をPromiseとして使える関数を書いてみたいと思います。

|

Notifications APIの最新仕様では、 コールバック関数を渡さなかった場合にpromiseオブジェクトを返すようになっています。 そのため、ここから先の話は最新の仕様ではもっとシンプルに書ける可能性があります。 しかし、古いNotification APIの仕様では、コールバック関数のみしか扱う方法がありませんでした。 ここではコールバック関数のみしか扱えないNotification APIを前提にしています。 |

4.2.3. Web Notification as Promise

先ほどのコールバックスタイルの notifyMessage とは別に、

promiseオブジェクトを返す notifyMessageAsPromise を定義してみます。

function notifyMessage(message, options, callback) {

if (typeof Notification === "undefined") {

callback(new Error("doesn't support Notification API"));

return;

}

if (Notification.permission === "granted") {

const notification = new Notification(message, options);

callback(null, notification);

} else {

Notification.requestPermission((status) => {

if (Notification.permission !== status) {

Notification.permission = status;

}

if (status === "granted") {

const notification = new Notification(message, options);

callback(null, notification);

} else {

callback(new Error("user denied"));

}

});

}

}

function notifyMessageAsPromise(message, options) {

return new Promise((resolve, reject) => {

notifyMessage(message, options, (error, notification) => {

if (error) {

reject(error);

} else {

resolve(notification);

}

});

});

}

// 実行例

notifyMessageAsPromise("Hi!").then(function (notification) {

console.log(notification);// 通知のオブジェクト

}).catch((error) => {

console.error(error);

});上記の実行例では、許可がある場合 "Hi!" という通知が表示されます。

許可されている場合は .then が呼ばれ、

不許可となった場合は .catch が呼ばれます。

|

ブラウザはWeb Notifications APIの状態をサイトごとに許可状態を記憶できるため、 実際には以下の4つのパターンが存在します。

つまり、Web Notifications APIをそのまま扱うと、4つのパターンについて書かないといけませんが、 それを2パターンにできるラッパーを書くと扱いやすくなります。 |

上記のnotification-as-promise.jsは、とても便利そうですが実際に使うときには Promiseをサポートしてない環境では使えないという問題があります。

notification-as-promise.jsのようなPromiseスタイルで使えるライブラリを作る場合、 ライブラリ作成者には以下の選択肢があると思います。

- Promiseが使える環境を前提とする

-

-

利用者に

Promiseがあることを保証してもらう -

Promiseをサポートしてない環境では動かないことにする

-

- ライブラリ自体に

Promiseの実装を入れてしまう -

-

ライブラリ自体にPromiseの実装を取り込む

-

例) localForage

-

- コールバックでも

Promiseでも使えるようにする -

-

利用者がどちらを使うかを選択できるようにする

-

Thenableを返せるようにする

-

notification-as-promise.jsは Promise があることを前提としたような書き方です。

本題に戻りThenableはここでいうコールバックでも Promise でも使えるようにするということを

実現するのに役立つ概念です。

4.2.4. Web Notifications As Thenable

thenableというのは .then というメソッドを持ってるオブジェクトのことを言いましたね。

次はnotification-callback.jsに thenable を返すメソッドを追加してみましょう。

function notifyMessage(message, options, callback) {

if (typeof Notification === "undefined") {

callback(new Error("doesn't support Notification API"));

return;

}

if (Notification.permission === "granted") {

const notification = new Notification(message, options);

callback(null, notification);

} else {

Notification.requestPermission((status) => {

if (Notification.permission !== status) {

Notification.permission = status;

}

if (status === "granted") {

const notification = new Notification(message, options);

callback(null, notification);

} else {

callback(new Error("user denied"));

}

});

}

}

// `thenable` を返す

function notifyMessageAsThenable(message, options) {

return {

"then": function(resolve, reject) {

notifyMessage(message, options, (error, notification) => {

if (error) {

reject(error);

} else {

resolve(notification);

}

});

}

};

}

// 実行例

Promise.resolve(notifyMessageAsThenable("message")).then(function (notification) {

console.log(notification);// 通知のオブジェクト

}).catch((error) => {

console.error(error);

});notification-thenable.js には notifyMessageAsThenable というそのままのメソッドを追加してみました。

返すオブジェクトには then というメソッドがあります。

then メソッドの仮引数には new Promise(function (resolve, reject){}) と同じように、

解決した時に呼ぶ resolve と、棄却した時に呼ぶ reject が渡ります。

then メソッドがやっている中身はnotification-as-promise.jsの notifyMessageAsPromise と同じですね。

この thenable を Promise.resolve(thenable) を使いpromiseオブジェクトにしてから、

Promiseとして利用していることが分かりますね。

Promise.resolve(notifyMessageAsThenable("message")).then((notification) => {

console.log(notification);// 通知のオブジェクト

}).catch((error) => {

console.error(error);

});Thenableを使ったnotification-thenable.jsとPromiseに依存したnotification-as-promise.jsは、 非常に似た使い方ができることがわかります。

notification-thenable.jsにはnotification-as-promise.jsと比べた時に、次のような違いがあります。

-

ライブラリ側に

Promise実装そのものはでてこない-

利用者が

Promise.resolve(thenable)を使いPromiseの実装を与える

-

-

Promiseとして使う時に

Promise.resolve(thenable)と一枚挟む必要がある

Thenableオブジェクトを利用することで、 既存のコールバックスタイルとPromiseスタイルの中間的な実装をすることができました。

4.2.5. まとめ

このセクションではThenableとは何かやThenableを Promise.resolve(thenable) を使って、

promiseオブジェクトとして利用する方法について学びました。

Callback — Thenable — Promise

Thenableスタイルは、コールバックスタイルとPromiseスタイルの中間的な表現で、 ライブラリが公開するAPIとしては中途半端なためあまり見かけることがないと思います。

Thenable自体は Promise という機能に依存してはいませんが、Promise以外からの利用方法は特にないため、

間接的にはPromiseに依存しています。

また、使うためには利用者が Promise.resolve(thenable) について理解している必要があるため、

ライブラリの公開APIとしては難しい部分があります。

Thenable自体は公開APIより、内部的に使われてるケースが多いでしょう。

|

非同期処理を行うライブラリを書く際には、まずはコールバックスタイルの関数を書いて公開APIとすることをオススメします。 Node.jsのCore moduleがこの方法をとっているように、ライブラリが提供するのは基本となるコールバックスタイル関数としたほうが、 利用者がPromiseやGenerator等の好きな方法で実装ができるためです。 最初からPromiseで利用することを目的としたライブラリや、その機能がPromiseに依存している場合は、 promiseオブジェクトを返す関数を公開APIとしても問題ないと思います。 |

Thenableの使われているところ

では、どのような場面でThenableは使われてるのでしょうか?

恐らく、一番多く使われている所はPromiseのライブラリ間での相互変換でしょう。

たとえば、 QライブラリのPromiseのインスタンスであるQ promiseオブジェクトは、

ES Promisesのpromiseオブジェクトが持っていないメソッドを持っています。

Q promiseオブジェクトには promise.finally(callback) や promise.nodeify(callback) などのメソッドが用意されてます。

ES PromisesのpromiseオブジェクトをQ promiseオブジェクトに変換するときに使われるのが、 まさにこのThenableです。

const Q = require("Q");

// このpromiseオブジェクトはESのもの

const promise = new Promise((resolve) => {

resolve(1);

});

// Q promiseオブジェクトに変換する

Q(promise).then((value) => {

console.log(value);

}).finally(() => { (1)

console.log("finally");

});| 1 | Q promiseオブジェクトとなったため finally が利用できる |

最初に作成したpromiseオブジェクトは then というメソッドを持っているので、もちろんThenableです。

Q(thenable) とすることでThenableなオブジェクトをQ promiseオブジェクトへと変換することができます。

これは、Promise.resolve(thenable) と同じ仕組みといえるので、もちろん逆も可能です。

このように、Promiseライブラリはそれぞれ独自に拡張したpromiseオブジェクトを持っていますが、 Thenableという共通の概念を使うことでライブラリ間(もちろんネイティブPromiseも含めて)で相互にpromiseオブジェクトを変換することができます。

このようにThenableが使われる所の多くはライブラリ内部の実装であるため、あまり目にする機会はないかもしれません。 しかしこのThenableはPromiseでも大事な概念であるため知っておくとよいでしょう。

4.3. throwしないで、rejectしよう

Promiseコンストラクタや、then で実行される関数は基本的に、

try…catch で囲まれてるような状態なので、その中で throw してもプログラムは終了しません。

Promiseの中で throw による例外が発生した場合は自動的に try…catch され、そのpromiseオブジェクトはRejectedとなります。

const promise = new Promise((resolve, reject) => {

throw new Error("message");

});

promise.catch((error) => {

console.error(error);// => "message"

});このように書いても動作的には問題ありませんが、promiseオブジェクトの状態をRejectedにしたい場合は

reject という与えられた関数を呼び出すのが一般的です。

先ほどのコードは以下のように書くことができます。

const promise = new Promise((resolve, reject) => {

reject(new Error("message"));

});

promise.catch((error) => {

console.error(error);// => "message"

});throw が reject に変わったと考えれば、reject にはErrorオブジェクトを渡すべきであるということが分かりやすいかもしれません。

4.3.1. なぜrejectした方がいいのか

そもそも、promiseオブジェクトの状態をRejectedにしたい場合に、

なぜ throw ではなく reject した方がいいのでしょうか?

ひとつは throw が意図したものか、それとも本当に例外なのか区別が難しくなってしまうことにあります。

たとえば、Chrome等の開発者ツールには例外が発生した時に、 デバッガーが自動でbreakする機能が用意されています。

この機能を有効にしていた場合、以下のように throw するとbreakしてしまいます。

const promise = new Promise((resolve, reject) => {

throw new Error("message");

});本来デバッグとは関係ない場所でbreakしてしまうため、

Promiseの中で throw している箇所があると、この機能が殆ど使い物にならなくなってしまうでしょう。

4.3.2. thenでもrejectする

Promiseコンストラクタの中では reject という関数そのものがあるので、

throw を使わないでpromiseオブジェクトをRejectedにするのは簡単でした。

では、次のような then の中でrejectしたい場合はどうすればいいでしょうか?

const promise = Promise.resolve();

promise.then((value) => {

setTimeout(() => {

// 一定時間経って終わらなかったらrejectしたい - 2

}, 1000);

// 時間がかかる処理 - 1

somethingHardWork();

}).catch((error) => {

// タイムアウトエラー - 3

});いわゆるタイムアウト処理ですが、then の中で reject を呼びたいと思った場合に、

コールバック関数に渡ってくるのは一つ前のpromiseオブジェクトの返した値だけなので困ってしまいます。

| Promiseを使ったタイムアウト処理の実装については Promise.raceとdelayによるXHRのキャンセル にて詳しく解説しています。 |

ここで少し then の挙動について思い出してみましょう。

then に登録するコールバック関数では値を return することができます。

このときreturnした値が、次の then や catch のコールバックに渡されます。

また、returnするものはプリミティブな値に限らずオブジェクト、そしてpromiseオブジェクトも返すことができます。

このとき、returnしたものがpromiseオブジェクトである場合、そのpromiseオブジェクトの状態によって、

次の then に登録されたonFulfilledとonRejectedのうち、どちらが呼ばれるかを決めることができます。

const promise = Promise.resolve();

promise.then(() => {

const retPromise = new Promise((resolve, reject) => {

// resolve or reject で onFulfilled or onRejected どちらを呼ぶか決まる

});

return retPromise;(1)

}).then(onFulfilled, onRejected);| 1 | 次に呼び出されるthenのコールバックはpromiseオブジェクトの状態によって決定される |

つまり、この retPromise がRejectedになった場合は、onRejected が呼び出されるので、

throw を使わなくても then の中でrejectすることができます。

const onRejected = console.error.bind(console);

const promise = Promise.resolve();

promise.then(() => {

const retPromise = new Promise((resolve, reject) => {

reject(new Error("this promise is rejected"));

});

return retPromise;

}).catch(onRejected);これは、Promise.reject を使うことでもっと簡潔に書くことができます。

const onRejected = console.error.bind(console);

const promise = Promise.resolve();

promise.then(() => {

return Promise.reject(new Error("this promise is rejected"));

}).catch(onRejected);4.3.3. まとめ

このセクションでは、以下のことについて学びました。

-

throwではなくてrejectした方が安全 -

thenの中でもrejectする方法

中々使いどころが多くはないかもしれませんが、安易に throw してしまうよりはいいことが多いので、

覚えておくといいでしょう。

これを利用した具体的な例としては、 Promise.raceとdelayによるXHRのキャンセル で解説しています。

4.4. DeferredとPromise

このセクションではDeferredとPromiseの関係について簡潔に学んでいきます。

4.4.1. Deferredとは何か

Deferredという単語はPromiseと同じコンテキストで聞いたことがあるかもしれません。 有名な所だと jQuery.Deferred や JSDeferred 等があげられるでしょう。

DeferredはPromiseと違い、共通の仕様があるわけではなく、各ライブラリがそのような目的の実装をそう呼んでいます。

今回は jQuery.Deferred のようなDeferredの実装を中心にして話を進めます。

4.4.2. DeferredとPromiseの関係

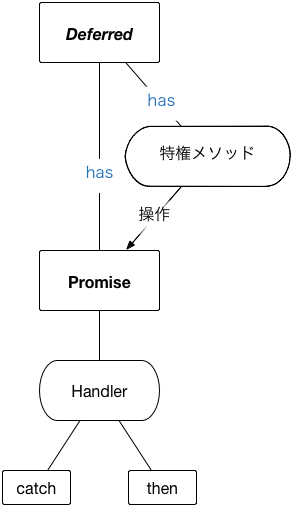

DeferredとPromiseの関係を簡単に書くと以下のようになります。

-

Deferred は Promiseを持っている

-

Deferred は Promiseの状態を操作する特権的なメソッドを持っている

この図を見ると分かりますが、DeferredとPromiseは比べるような関係ではなく、 DeferredがPromiseを内蔵しているような関係になっていることが分かります。

| jQuery.Deferredの構造を簡略化したものです。Promiseを使わないDeferredの実装もあります。 |

図だけだと分かりにくいので、実際にPromiseを使ってDeferredクラスを実装してみましょう。

|

ECMAScript 2015ではクラスを定義する |

4.4.3. Deferred top on Promise

Promiseの上にDeferredクラスを実装した例です。

class Deferred {

constructor() {

this.promise = new Promise((resolve, reject) => {

// Arrow Functionを利用しているため、`this`がDeferredのインスタンスを参照する

this._resolve = resolve;

this._reject = reject;

});

}

// Deferred#resolveメソッドは、`value`でPromiseインスタンスをresolveする

resolve(value) {

this._resolve(value);

}

// Deferred#rejectメソッドは、`reason`でPromiseインスタンスをrejectする

reject(reason) {

this._reject(reason);

}

}以前Promiseを使って実装したfetchURLをこのDeferredで実装しなおしてみます。

class Deferred {

constructor() {

this.promise = new Promise((resolve, reject) => {

// Arrow Functionを利用しているため、`this`がDeferredのインスタンスを参照する

this._resolve = resolve;

this._reject = reject;

});

}

// Deferred#resolveメソッドは、`value`でPromiseインスタンスをresolveする

resolve(value) {

this._resolve(value);

}

// Deferred#rejectメソッドは、`reason`でPromiseインスタンスをrejectする

reject(reason) {

this._reject(reason);

}

}

function fetchURL(URL) {

const deferred = new Deferred();

const req = new XMLHttpRequest();

req.open("GET", URL, true);

req.onload = () => {

if (200 <= req.status && req.status < 300) {

deferred.resolve(req.responseText);

} else {

deferred.reject(new Error(req.statusText));

}

};

req.onerror = () => {

deferred.reject(new Error(req.statusText));

};

req.send();

return deferred.promise;

}

// 実行例

const URL = "https://httpbin.org/get";

fetchURL(URL).then(function onFulfilled(value){

console.log(value);

}).catch(console.error.bind(console));Promiseの状態を操作する特権的なメソッドというのは、 promiseオブジェクトの状態をresolve、rejectすることができるメソッドで、 通常のPromiseだとコンストラクタで渡した関数の中でしか操作することができません。

通常のPromiseで実装したものと見比べていきたいと思います。

function fetchURL(URL) {

return new Promise((resolve, reject) => {

const req = new XMLHttpRequest();

req.open("GET", URL, true);

req.onload = () => {

if (200 <= req.status && req.status < 300) {

resolve(req.responseText);

} else {

reject(new Error(req.statusText));

}

};

req.onerror = () => {

reject(new Error(req.statusText));

};

req.send();

});

}

// 実行例

const URL = "https://httpbin.org/get";

fetchURL(URL).then(function onFulfilled(value){

console.log(value);

}).catch(console.error.bind(console));2つの fetchURL を見比べて見ると以下のような違いがあることが分かります。

-

Deferred の場合は全体がPromiseで囲まれていない

-

関数で囲んでないため、1段ネストが減っている

-

Promiseコンストラクタの中で処理が行われていないため、自動的に例外をキャッチしない

-

逆に以下の部分は同じことをやっています。

-

全体的な処理の流れ

-

resolve、rejectを呼ぶタイミング

-

-

関数はpromiseオブジェクトを返す

このDeferredはPromiseを持っているため、大きな流れは同じですが、 Deferredには特権的なメソッドを持っていることや自分で流れを制御する裁量が大きいことが分かります。

たとえば、Promiseの場合はコンストラクタの中に処理を書くことが通例なので、

resolve、reject を呼ぶタイミングが大体みて分かります。

new Promise((resolve, reject) => {

// この中に解決する処理を書く

});一方Deferredの場合は、関数的なまとまりはないのでdeferredオブジェクトを作ったところから、

任意のタイミングで resolve、reject を呼ぶ感じになります。

const deferred = new Deferred();

// どこかのタイミングでdeferred.resolve or deferred.rejectを呼ぶこのように小さなDeferredの実装ですがPromiseとの違いが出ていることが分かります。

これは、Promiseが値を抽象化したオブジェクトなのに対して、 Deferredはまだ処理が終わってないという状態や操作を抽象化したオブジェクトである違いがでているのかもしれません。

言い換えると、 Promiseはこの値は将来的に正常な値(Fulfilled)か異常な値(Rejected)が入るというものを予約したオブジェクトなのに対して、 Deferredはまだ処理が終わってないということを表すオブジェクトで、 処理が終わった時の結果を取得する機構(Promise)に加えて処理を進める機構をもったものといえるかもしれません。

より詳しくDeferredについて知りたい人は以下を参照するといいでしょう。

|

DeferredはPythonの Twisted というフレームワークが最初に定義した概念です。 JavaScriptへは MochiKit.Async 、 dojo/Deferred 等のライブラリがその概念を持ってきたと言われています。 |

4.5. Promise.raceとdelayによるXHRのキャンセル

このセクションでは2章で紹介したPromise.raceのユースケースとして、

Promise.raceを使ったタイムアウトの実装を学んでいきます。

もちろんXHRは timeout プロパティを持っているので、 これを利用すると簡単にできますが、複数のXHRを束ねたタイムアウトや他の機能でも応用が効くため、 分かりやすい非同期処理であるXHRにおけるタイムアウトによるキャンセルを例にしています。

4.5.1. Promiseで一定時間待つ

まずはタイムアウトをPromiseでどう実現するかを見ていきたいと思います。

タイムアウトというのは一定時間経ったら何かするという処理なので、setTimeout を使えばいいことが分かりますね。

まずは単純に setTimeout をPromiseでラップした関数を作ってみましょう。

function delayPromise(ms) {

return new Promise((resolve) => {

setTimeout(resolve, ms);

});

}delayPromise(ms) は引数で指定したミリ秒後にonFulfilledを呼ぶpromiseオブジェクトを返すので、

通常の setTimeout を直接使ったものと比較すると以下のように書けるだけの違いです。

setTimeout(() => {

alert("100ms 経ったよ!");

}, 100);

// == ほぼ同様の動作

delayPromise(100).then(() => {

alert("100ms 経ったよ!");

});ここではpromiseオブジェクトであるということが重要になってくるので覚えておいて下さい。

4.5.2. Promise.raceでタイムアウト

Promise.race について簡単に振り返ると、

以下のようにどれか一つでもpromiseオブジェクトが解決状態になったら次の処理を実行する静的メソッドでした。

const winnerPromise = new Promise((resolve) => {

setTimeout(() => {

console.log("this is winner");

resolve("this is winner");

}, 4);

});

const loserPromise = new Promise((resolve) => {

setTimeout(() => {

console.log("this is loser");

resolve("this is loser");

}, 1000);

});

// 一番最初のものがresolveされた時点で終了

Promise.race([winnerPromise, loserPromise]).then((value) => {

console.log(value); // => 'this is winner'

});先ほどのdelayPromiseと別のpromiseオブジェクトを、

Promise.race によって競争させることで簡単にタイムアウトが実装できます。

function delayPromise(ms) {

return new Promise((resolve) => {

setTimeout(resolve, ms);

});

}

function timeoutPromise(promise, ms) {

const timeout = delayPromise(ms).then(() => {

throw new Error("Operation timed out after " + ms + " ms");

});

return Promise.race([promise, timeout]);

}timeoutPromise(比較対象のpromise, ms) はタイムアウト処理を入れたい

promiseオブジェクトとタイムアウトの時間を受け取り、Promise.race により競争させたpromiseオブジェクトを返します。

timeoutPromise を使うことで以下のようにタイムアウト処理を書くことができるようになります。

function delayPromise(ms) {

return new Promise((resolve) => {

setTimeout(resolve, ms);

});

}

function timeoutPromise(promise, ms) {

const timeout = delayPromise(ms).then(() => {

throw new Error("Operation timed out after " + ms + " ms");

});

return Promise.race([promise, timeout]);

}

// 実行例

var taskPromise = new Promise(function(resolve){

// 何らかの処理

var delay = Math.random() * 2000;

setTimeout(function(){

resolve(delay + "ms");

}, delay);

});

timeoutPromise(taskPromise, 1000).then(function(value){

console.log("taskPromiseが時間内に終わった : " + value);

}).catch((error) => {

console.log("タイムアウトになってしまった", error);

});タイムアウトになった場合はエラーが呼ばれるようにできましたが、 このままでは通常のエラーとタイムアウトのエラーの区別がつかなくなってしまいます。

この Error オブジェクトの区別をしやすくするため、

Error オブジェクトのサブクラスとして TimeoutError を定義したいと思います。

4.5.3. カスタムErrorオブジェクト

Error オブジェクトはECMAScriptのビルトインオブジェクトです。

ECMAScript5では完璧に Error を継承したものを作ることは不可能ですが(スタックトレース周り等)、

今回は通常のErrorとは区別を付けたいという目的なので、それを満たせる TimeoutError オブジェクトを作成します。

|

ECMAScript 2015から |

error instanceof TimeoutError というように利用できる TimeoutError を定義すると

以下のようになります。

function copyOwnFrom(target, source) {

Object.getOwnPropertyNames(source).forEach((propName) => {

Object.defineProperty(target, propName,

Object.getOwnPropertyDescriptor(source, propName));

});

return target;

}

function TimeoutError() {

const superInstance = Error.apply(null, arguments);

copyOwnFrom(this, superInstance);

}

TimeoutError.prototype = Object.create(Error.prototype);

TimeoutError.prototype.constructor = TimeoutError;TimeoutError というコンストラクタ関数を定義して、このコンストラクタにErrorをprototype継承させています。

使い方は通常の Error オブジェクトと同じで以下のように throw するなどして利用できます。

const promise = new Promise(() => {

throw new TimeoutError("timeout");

});

promise.catch((error) => {

console.log(error instanceof TimeoutError);// true

});この TimeoutError を使えば、タイムアウトによるErrorオブジェクトなのか、他の原因のErrorオブジェクトなのかが容易に判定できるようになります。

|

今回紹介したビルトインオブジェクトを継承したオブジェクトの作成方法については Chapter 28. Subclassing Built-ins で詳しく紹介されています。 また、 Error - JavaScript | MDN にもErrorオブジェクトについて書かれています。 |

4.5.4. タイムアウトによるXHRのキャンセル

ここまでくれば、どのようにPromiseを使ったXHRのキャンセルを実装するか見えてくるかもしれません。

XHRのキャンセル自体は XMLHttpRequest オブジェクトの abort() メソッドを呼ぶだけなので難しくないですね。

abort() メソッドを外から呼べるようにするために、今までのセクションにもでてきたfetchURLを少し拡張して、

XHRを包んだpromiseオブジェクトと共にそのXHRを中止するメソッドをもつオブジェクトを返すようにしています。